【PR】

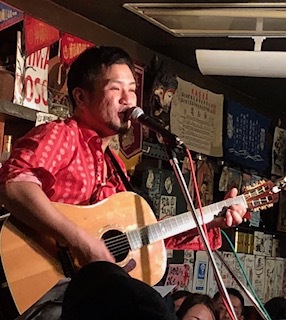

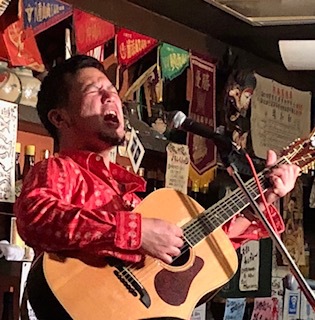

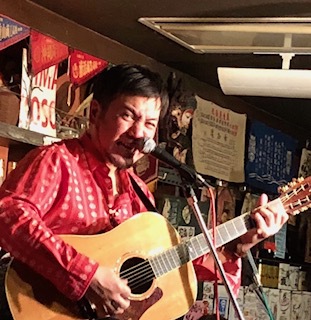

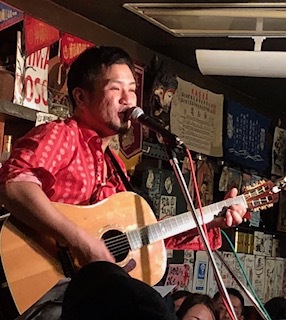

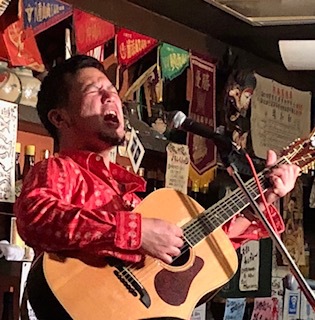

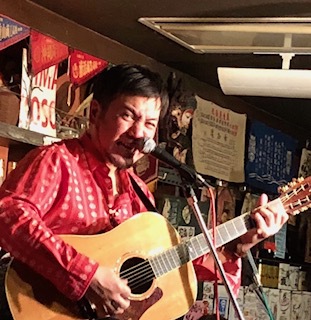

2017.12.20 新良幸人@大船・花いちぜん

2017年12月20日 / 新良幸人

2017.12.20 新良幸人@大船・花いちぜん

街角にポインセチアの赤が目立つ季節になると幸人さんの唄三線が恋しくなります。今年も大船・花いちぜんに戻って来てくれました。お店の音楽に対する思いの強さと、集うお客さんの集中して聴く姿勢も相まって常に最高の状態で幸人さんの世界にどっぷり浸かれるこの場所で、今夜はどんな風景を見せてくれるのか期待一杯に開演を待ちました。

モノトーンでまとめたいでたちで登場の幸人さん。力強い三線のソロからスタートです。いつも思う事なのですが「唄ありきの三線」「三線は唄の伴奏楽器」という話をよく耳にするのですが、幸人さんの奏でるソロを聴くとその概念が根底から木端微塵に打ち砕かれます。超絶ギタリストのソロのように、三線が歌い、感情表現をし、彩りを放ちます。基本は着実に押さえつつも既成概念を覆す、それが新良幸人なのです。ソロには「Merry Christmas Mr. Lawrence」のメロディーが織り込まれ季節感を出しつつも、そこから何の違和感もなく「瀧落菅撹」へと繋がっていくのを聴いているともう天晴れ!としか言いようがありません。

「50歳になりました。ありがとうの気持ちを込めて。」という言葉から始まったのは一番の歌詞がおめでたい内容に変わっていてあれ?っと思いましたが間違いなく「白保節」です。途中から三線の伴奏も早くなる変則っぷりです。そのまま「真謝井」へと続き、この世に生を受けた故郷白保への想いが込められた流れです。

今月はじめに下地イサムさんと共にライヴの仕事でクルーズ船に石垣港から乗り込み、竹富島の友達に手を振り、西表島では池田卓さんが手を振っていましたという話から西表の歌が2曲「まるまぶんさん」「殿様節」と続きます。恥ずかしながら「まるまぶんさん」ってずっと「まるま・ぶん さん」という人の名前だと思っていたら、西表に浮かぶ「丸島盆山」という小島の名前だったのですね。まだ訪れたことのない西表島に思いを馳せながら聴き入りました。

「みなさん年末のお忙しい時期でしょうから、寝てください」というライヴではあるまじき言葉は幸人さんのライヴではお馴染みのセリフです。実際心地よすぎる唄三線にこのまま聴きながら寝落ちることができたらどんなに気持ち良いだろうと思うほどです。ただここで寝落ちたら負けです。気持ち良さだけを満喫します。そうして始まった「月夜浜」の心地よいこと!イントロの三線の音だけで、竿の先から魔法の星の粉が出て、店内を月夜の浜のように一面白く輝く木綿畑へと変えていくようでした。そのまま「Fly Me To The Moon」のメロディーでさらに高い所へふわふわと浮かび上がらせてくれ、まさに寝落ちると言う禁断の果実を掴みかけそうになったほどです。

その心地よさは続く「浜千鳥」へと繋がり、まるで海辺のちじゅやーを俯瞰しているかのような気分です。そのまま流れての「加那よー」も本来舞踊曲でありテンポもあるはずなのですが、今宵の「加那よー」はゆったりと大人のラヴソングの如く響きます。こうして八重山、沖縄の民謡を中心に組まれた第一部は終了です。

毎年恒例の幸人さんからのイチゴのプレゼントが休憩中に各テーブルに配られ、黒地に前面いっぱいにアインシュタインの顔が描かれたシャツの赤いデニムという度胆を抜くような衣装に着替えて登場した第二部。「サンタじゃねぇから!」と場内を爆笑の渦に包んだあと、再び「寝て!」という掛け声とともに始まったのは「ファムレウタ」です。寝たい。正直、一度でいいからこの曲を生で聴きながら寝落ちしてみたい。目覚めたらもう一度やってくれるのであれば本当に寝たい。もうジュリア・ロバーツと一緒に露天風呂に入っているくらいの良い夢が見られそう。それでももちろん一音も聴き逃したくたくないので我慢しました。

クルーズ船でのライヴのあと神戸港で降り、イサムさんと別れてひとりで各地をツアーし、九州に何日間か滞在したのですが、これだけ九州にいたのは中学校の修学旅行以来だという話から、その時のバスガイドさんが美しい方で、最後鹿児島港でバスを降りる際に意を決して「思い出のためにその手袋をください!」とお願いしたと。バスガイドさん、最初は固辞したものの、それは使い古してボロボロだったからであって最終的にそっと渡してくれたそうで、その白い手袋は何度も縫って補修したあとと共に、四角いマイクを握っているために人差し指の先には口紅がついていたという胸がキュンキュンする青春の想い出のストーリーと共に始まったのは「紅染手袋」ならぬ「花染手拭」です。具体的なキュンキュン話のあとだけに、この曲の内容がより一層キュンキュン伝わりました。

アインシュタインシャツよりも度胆を抜かれたのが次の曲です。歌い始まっても信じられなかったくらいだったこの曲はParsha cluBのナンバー「十五夜流り」です!まー、かっこいいったらありゃしない!ニワカの自分はここ数年のParshaのライヴしか知らないので、生でこの曲を聴く事ができたのは今夜が初めてです。それもまさかこの寒い季節に、それもソロライヴで聴くことができるなんて、旧盆の曲ながら素敵なクリスマスプレゼントとなりました。

季節が巻き戻ったところでイサムさんのナンバーで、もうすっかり幸人さんがモノにしている「あの夏の日」をしっとりと歌い上げます。目の前で歌う幸人さんの背景にはサトウキビ畑の中の一本道が現れてくるような表現力です。やはりこの人は三線の竿の先から魔法の粉を出しているに違いありません。その心地よさのままParshaのナンバーから「雲よ -across the ocean-」へと続き、サトウキビ畑から背景は大空に浮かぶ雲へと変わってゆきました。

ツアー中の打ち上げで滅多に行かないカラオケに行った話で、歌い出したらカウンターに並んで座っていた女の子たちがその熱唱に思わず振り返って、そっくりさんだと思われ次の瞬間大爆笑されたというエピソードトークで、少しだけ歌ってくれた松山千春さんの「大空と大地の中で」が実に素晴らしく、このままフルコーラス歌って欲しいと思ったほどだったのですが、竿の先から出てきた粉の一粒一粒が店内の天井に昇ってゆきキラキラと瞬き始め「満天ぬ星」です。もう本当この曲は生で何回聴かせてもらえたか数知れないのですが、その度に幸せな気持ちでいっぱいになり「ありがとうございます!」と最敬礼したくなります。その空気を継続するかのように次は「Danny Boy」。常々八重山の文化は、遠く離れているケルト文化と相通じるものがあると思っている自分にとって、このアイルランド民謡のメロディーに島ことばがすっぽりとハマる事は、自分の感覚が間違ってはいないのだと確信させてもらえます。これで終わりかなと思っていたら、最後にParshaのデビューアルバムに収められていて、ソロライヴでもお馴染みの「風ゆイヤリ」が控えていました。最後は笛の音が想いを乗せて海を越えて愛しい人のいる島へと向かう風となって力強く飛んでゆき、その余韻に包まれて終了です。素晴らしいステージへの力いっぱいの拍手とともに溜息がもれました。

アンコールはもうこの曲しかないでしょう!いやこの曲であって欲しいとさえ願う「浄夜」です。幸人さんの繊細で雄大な歌詞を包み込むユウ子さんの書いたメロディーに乗せて歌い上げるこの曲は、ソロライヴでも欠かせないナンバーです。この曲の時は広大な空間に幸人さんひとりが立ち歌い上げているような感覚になる素晴らしさです。満ち足りた気分でいたところ、まさかのダブルアンコール。「浄夜」のあとに?とさえ思いましたが、出てきた当の幸人さんも二挺の三線をとっかえひっかえ手にして迷っている様子。そして最終的な選択はアカペラで「きよしこの夜」を熱唱し、最後にチラッと「ジングルベル」をハミング。ほっこりした気持ちになりました。

こうして今年県外最後の幸人さんライヴは終了です。来場者全員へ薔薇の花束をプレゼントしてくれたダンディーさがニクイ!幸人さんのライヴの凄さで毎回感じるのは、終わったあとに今夜のライヴが今までで一番良かったのではないかなと思わせてくれる事です。あとから振り返ってみていつのライヴが良かったという事とは別に、その時点では今夜が一番良かったと心底思うのです。それだけ終わったばかりの時間が満ち足りた至福の時であったという事に他ならないのではないでしょうか。1時間ほどかけて家に着く前、ふと見上げると東京ではめずらしいくらい空には大きくオリオン座が輝いていました。ライヴ中我慢していた寝落ちですが、今夜の音を思い出しながらいい夢を見られそうです。

街角にポインセチアの赤が目立つ季節になると幸人さんの唄三線が恋しくなります。今年も大船・花いちぜんに戻って来てくれました。お店の音楽に対する思いの強さと、集うお客さんの集中して聴く姿勢も相まって常に最高の状態で幸人さんの世界にどっぷり浸かれるこの場所で、今夜はどんな風景を見せてくれるのか期待一杯に開演を待ちました。

モノトーンでまとめたいでたちで登場の幸人さん。力強い三線のソロからスタートです。いつも思う事なのですが「唄ありきの三線」「三線は唄の伴奏楽器」という話をよく耳にするのですが、幸人さんの奏でるソロを聴くとその概念が根底から木端微塵に打ち砕かれます。超絶ギタリストのソロのように、三線が歌い、感情表現をし、彩りを放ちます。基本は着実に押さえつつも既成概念を覆す、それが新良幸人なのです。ソロには「Merry Christmas Mr. Lawrence」のメロディーが織り込まれ季節感を出しつつも、そこから何の違和感もなく「瀧落菅撹」へと繋がっていくのを聴いているともう天晴れ!としか言いようがありません。

「50歳になりました。ありがとうの気持ちを込めて。」という言葉から始まったのは一番の歌詞がおめでたい内容に変わっていてあれ?っと思いましたが間違いなく「白保節」です。途中から三線の伴奏も早くなる変則っぷりです。そのまま「真謝井」へと続き、この世に生を受けた故郷白保への想いが込められた流れです。

今月はじめに下地イサムさんと共にライヴの仕事でクルーズ船に石垣港から乗り込み、竹富島の友達に手を振り、西表島では池田卓さんが手を振っていましたという話から西表の歌が2曲「まるまぶんさん」「殿様節」と続きます。恥ずかしながら「まるまぶんさん」ってずっと「まるま・ぶん さん」という人の名前だと思っていたら、西表に浮かぶ「丸島盆山」という小島の名前だったのですね。まだ訪れたことのない西表島に思いを馳せながら聴き入りました。

「みなさん年末のお忙しい時期でしょうから、寝てください」というライヴではあるまじき言葉は幸人さんのライヴではお馴染みのセリフです。実際心地よすぎる唄三線にこのまま聴きながら寝落ちることができたらどんなに気持ち良いだろうと思うほどです。ただここで寝落ちたら負けです。気持ち良さだけを満喫します。そうして始まった「月夜浜」の心地よいこと!イントロの三線の音だけで、竿の先から魔法の星の粉が出て、店内を月夜の浜のように一面白く輝く木綿畑へと変えていくようでした。そのまま「Fly Me To The Moon」のメロディーでさらに高い所へふわふわと浮かび上がらせてくれ、まさに寝落ちると言う禁断の果実を掴みかけそうになったほどです。

その心地よさは続く「浜千鳥」へと繋がり、まるで海辺のちじゅやーを俯瞰しているかのような気分です。そのまま流れての「加那よー」も本来舞踊曲でありテンポもあるはずなのですが、今宵の「加那よー」はゆったりと大人のラヴソングの如く響きます。こうして八重山、沖縄の民謡を中心に組まれた第一部は終了です。

毎年恒例の幸人さんからのイチゴのプレゼントが休憩中に各テーブルに配られ、黒地に前面いっぱいにアインシュタインの顔が描かれたシャツの赤いデニムという度胆を抜くような衣装に着替えて登場した第二部。「サンタじゃねぇから!」と場内を爆笑の渦に包んだあと、再び「寝て!」という掛け声とともに始まったのは「ファムレウタ」です。寝たい。正直、一度でいいからこの曲を生で聴きながら寝落ちしてみたい。目覚めたらもう一度やってくれるのであれば本当に寝たい。もうジュリア・ロバーツと一緒に露天風呂に入っているくらいの良い夢が見られそう。それでももちろん一音も聴き逃したくたくないので我慢しました。

クルーズ船でのライヴのあと神戸港で降り、イサムさんと別れてひとりで各地をツアーし、九州に何日間か滞在したのですが、これだけ九州にいたのは中学校の修学旅行以来だという話から、その時のバスガイドさんが美しい方で、最後鹿児島港でバスを降りる際に意を決して「思い出のためにその手袋をください!」とお願いしたと。バスガイドさん、最初は固辞したものの、それは使い古してボロボロだったからであって最終的にそっと渡してくれたそうで、その白い手袋は何度も縫って補修したあとと共に、四角いマイクを握っているために人差し指の先には口紅がついていたという胸がキュンキュンする青春の想い出のストーリーと共に始まったのは「紅染手袋」ならぬ「花染手拭」です。具体的なキュンキュン話のあとだけに、この曲の内容がより一層キュンキュン伝わりました。

アインシュタインシャツよりも度胆を抜かれたのが次の曲です。歌い始まっても信じられなかったくらいだったこの曲はParsha cluBのナンバー「十五夜流り」です!まー、かっこいいったらありゃしない!ニワカの自分はここ数年のParshaのライヴしか知らないので、生でこの曲を聴く事ができたのは今夜が初めてです。それもまさかこの寒い季節に、それもソロライヴで聴くことができるなんて、旧盆の曲ながら素敵なクリスマスプレゼントとなりました。

季節が巻き戻ったところでイサムさんのナンバーで、もうすっかり幸人さんがモノにしている「あの夏の日」をしっとりと歌い上げます。目の前で歌う幸人さんの背景にはサトウキビ畑の中の一本道が現れてくるような表現力です。やはりこの人は三線の竿の先から魔法の粉を出しているに違いありません。その心地よさのままParshaのナンバーから「雲よ -across the ocean-」へと続き、サトウキビ畑から背景は大空に浮かぶ雲へと変わってゆきました。

ツアー中の打ち上げで滅多に行かないカラオケに行った話で、歌い出したらカウンターに並んで座っていた女の子たちがその熱唱に思わず振り返って、そっくりさんだと思われ次の瞬間大爆笑されたというエピソードトークで、少しだけ歌ってくれた松山千春さんの「大空と大地の中で」が実に素晴らしく、このままフルコーラス歌って欲しいと思ったほどだったのですが、竿の先から出てきた粉の一粒一粒が店内の天井に昇ってゆきキラキラと瞬き始め「満天ぬ星」です。もう本当この曲は生で何回聴かせてもらえたか数知れないのですが、その度に幸せな気持ちでいっぱいになり「ありがとうございます!」と最敬礼したくなります。その空気を継続するかのように次は「Danny Boy」。常々八重山の文化は、遠く離れているケルト文化と相通じるものがあると思っている自分にとって、このアイルランド民謡のメロディーに島ことばがすっぽりとハマる事は、自分の感覚が間違ってはいないのだと確信させてもらえます。これで終わりかなと思っていたら、最後にParshaのデビューアルバムに収められていて、ソロライヴでもお馴染みの「風ゆイヤリ」が控えていました。最後は笛の音が想いを乗せて海を越えて愛しい人のいる島へと向かう風となって力強く飛んでゆき、その余韻に包まれて終了です。素晴らしいステージへの力いっぱいの拍手とともに溜息がもれました。

アンコールはもうこの曲しかないでしょう!いやこの曲であって欲しいとさえ願う「浄夜」です。幸人さんの繊細で雄大な歌詞を包み込むユウ子さんの書いたメロディーに乗せて歌い上げるこの曲は、ソロライヴでも欠かせないナンバーです。この曲の時は広大な空間に幸人さんひとりが立ち歌い上げているような感覚になる素晴らしさです。満ち足りた気分でいたところ、まさかのダブルアンコール。「浄夜」のあとに?とさえ思いましたが、出てきた当の幸人さんも二挺の三線をとっかえひっかえ手にして迷っている様子。そして最終的な選択はアカペラで「きよしこの夜」を熱唱し、最後にチラッと「ジングルベル」をハミング。ほっこりした気持ちになりました。

こうして今年県外最後の幸人さんライヴは終了です。来場者全員へ薔薇の花束をプレゼントしてくれたダンディーさがニクイ!幸人さんのライヴの凄さで毎回感じるのは、終わったあとに今夜のライヴが今までで一番良かったのではないかなと思わせてくれる事です。あとから振り返ってみていつのライヴが良かったという事とは別に、その時点では今夜が一番良かったと心底思うのです。それだけ終わったばかりの時間が満ち足りた至福の時であったという事に他ならないのではないでしょうか。1時間ほどかけて家に着く前、ふと見上げると東京ではめずらしいくらい空には大きくオリオン座が輝いていました。ライヴ中我慢していた寝落ちですが、今夜の音を思い出しながらいい夢を見られそうです。

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.12.17 金城優里英 ひとり唄会@Live & Shot.Bar Tarumassyu

2017年12月17日 / 金城優里英

2017.12.17 金城優里英 ひとり唄会@Live & Shot.Bar Tarumassyu

今年最後の県外ライヴに優里英さんが選んだのは西大井タルマッシュ。この場所では毎回違った内容を組み立てて聴かせてくれるので楽しみなのですが、今夜は「ひとり唄会」と銘打っているだけに、最近聴くたびに深みを増している優里英さんの歌声でどのように彩ってくれるのか更に楽しみです。

氷点下近い体感気温の外から会場に入って来た優里英さん。完全に凍えています。それはそうですよね。いくら沖縄も寒くなってきたと言っても15℃くらいは違うのですから。指もなかなか動かないだろうなぁと心配しましたが、そこは流石にプロです。オープニングの「時代の流れ」を弾き始めると、一気に場内の空気を入れ替えてくれました。次の「廃藩の武士(はいばんぬさむれー)」と二曲続けて戦後の沖縄を代表する歌手、嘉手苅林昌さんの曲です。いいなぁ…。いい曲だなぁ。ニワカの自分は名前は知っていても詳しく聴いたことがなく、誰かのライヴでカヴァーされたのを何度か耳にしたくらいなので、こうして意識してじっくり聴いたのは初めてかもしれません。あとから優里英さんが今夜のライヴのコンセプトを語られた時にわかったのですが、亡くなられた偉大なる沖縄音楽の先人たちの曲を集めた流れで、滅多に唄うことがなかったり、初めて唄う曲もあるとの事。それは自分にとってもまたとない機会です。というのも、古くから歌い継がれてきた民謡は聴く機会も多いのですが、昭和生まれの新しい曲(と言っても半世紀くらいの歴史はあるのですが)は、ある意味すぽっと抜け落ちているエリアなのです。

続く二曲は知名定男さんのお父さん、知名定繁さんの作品で「嘆きの梅」と「別れの煙 」です。歌詞は方言で唄われているのですが、あとから検索して内容を読むと、時代が近いだけに何百年前の民謡よりも心情が伝わるものがあります。生で聴いていてもところどころわかる言葉が出てきて、それを繋ぎ合わせこんな内容なのかなぁと妄想しながら聴いていたのですが、優里英さんの説得力ある歌声が内容の想像を手助けしてくれたのは言うまでもありません。

この流れだと外す訳にはいかない先人、そう登川誠仁さんの二曲「歌ぬ心」「豊節」が続きます。ニワカの自分が沖縄音楽に出会い、琉球フェスティバルに通うようになり始めた頃にかろうじてその姿をステージで拝見する事ができた方ですので馴染みのある方です。偉大なだけでなく、とてもチャーミングでカッコいい「誠小」さんでした。その作品をこうして孫のような年齢の優里英さんが歌い継いでいるのがなんとも素晴らしいし、きっと雲の上で喜んでいらっしゃるはずです。

一部の最後は喜屋武繁雄さんの「砂辺の浜(しなびぬはま) 」「便り(たゆい)」。特に「便り」は以前にもこの場所で聴く機会があり、その後に歌詞を検索して胸に刻んだのですが、遠く離れた両親に宛てた便りの内容で、切々と心を込めて歌う優里英さんの声にそれを思い出して涙出そうになりました。

休憩を挟んでの後半はマルフクレコード創業者で「沖縄新民謡の父」と称されている普久原朝喜さんのナンバー「物知り節 」「懐かしき故郷」からスタートです。「物知り」とは村の年長者などの事で所謂黄金言葉(ありがたい、ためになる教え)が溢れた教訓歌のようです。おなじみの「てぃんさぐの花」もそうですが、こうして歌で教訓が次世代に伝えられていくというのはとてもすてきな事だと思うのです。東京の沖縄居酒屋さんでライヴがある時「てぃんさぐの花」が歌われると、それまで飲んで騒いでいた沖縄出身のお客さんが水を打ったように静かになり聴き入っていたのを思い出しました。

ここまで男性歌手の曲ばかり続いていたのですが、ここで女性歌手が唄った曲をと紹介された次の曲に鳥肌が立ちました。糸数カメさんという方のヒット曲で「夫婦船(みーとぅぶに) 」というナンバーです。というのもこの曲は個人的にとても大切な曲で、自分は銀婚式の記念日を妻と那覇で過ごしたのですが、その際訪れた優里英さん母娘のお店でのライヴで、お母様の清美さんがふたりにこの曲を唄ってくださったのです。

世界ははてのない船旅のようなもの

夫婦よりほかは頼りにならない

互いに心ひとつにし走りなさい夫婦船

時の来るまでは漕がないといけないだろう

頼りにするなよ誰も 夫婦仲良く

日々の暮らし方は笑い喜び

こう歌われるこの曲もある意味教訓歌でしょう。その日以来Parsha cluBの「かながな」と並んで自分がこれからの人生を歩んでいくのにとても大切な曲となったのです。優里英さんは「私にはまだこういう情け歌を歌いこなすのには早いかと思いますが」と語っていましたがとんでもない!心に深く深く沁みました。

初めて歌うので緊張するー!むしろ速い曲の方が緊張するー!と始まった波田間武雄さんの「津堅海ヤカラ」、てるりんこと照屋林助さんの「あやかり節」、玉城安定さんの「平和の願い」と続く流れに、自分の中でこれらの昭和に生まれた曲は民謡なのか歌謡曲なのかという線引きに拘っていたことが馬鹿馬鹿しく思えてきました。いつ生まれたかとか、楽器は何を使っているかとか、どんな歌詞なのかで民謡になる訳でもなく、単に人々に愛されている歌が民謡なのでは?それでいいのではないかなと思ってきたのです。ネット検索で「沖縄音楽」の項には「民謡と歌謡曲との境目が明確ではなく、民謡を称する新作が日々新たに作られる状況が現在も続いている。このことも、沖縄の民謡の大きな特徴である。」と記されています。ならば細かい事に拘る必要ないし、ぶっちゃけどっちでもいいじゃん!って話だなぁと。どちらにせよ「音楽」であり「好きな曲」には違いないのですから、ジャンル分けはCDショップの店員さんか、iTunesの中の人にお任せしましょう。

そんな自由な気持ちになってきた頃にはライヴも終盤に。この方も今年亡くなられた山内昌徳さんの「屋慶名クワディーサー」で、沖縄民謡には上句、下句でワンコーラスが構成されている曲があり、そうなると四番までしかなくても八番まであるくらいのボリュームとなり、しかもやたら長い曲となるそうでこの曲がまさにそれだとの紹介。確かに聴いていても違う曲が交互にマッシュアップされているようで興味深い曲でした。

ラストは前回この会場でも唄われてグッときたナンバー、前川朝昭さんの「謡の道」です。「歌い語ろう多くのみなさんの心に 歌の節々に心を込めて歌おう」と唄われるこの曲は、

今夜のセットリストの流れの最後にこの曲を持ってきたのは、まるで優里英さん自身もこの歌詞を噛みしめ、己に言い聞かせているかのようで、なんとも聴いていて胸がいっぱいになりました。

寒空に外に掃けた優里英さんを一刻でも早く呼び戻そうと心持ち早目の手拍子に応えて震えながら戻って来てくれてのアンコールは「まだクリスマスすら済んでいないのですけど、今年県外最後のステージなので」という紹介で、「謡の道」同様前川朝昭さんの曲で「除夜の鐘」です。この曲を知らないだけでなく、沖縄と除夜の鐘が結びつかずにびっくりしたのですが、どうやら那覇の波之上にある護国寺で突かれる除夜の鐘の唄のようです。「大晦日と元旦、一夜で隔てられた年の垣根。だんだん暮れて行くに連れ、一年のあれこれが名残り惜しく感じられてならない。」という歌詞の曲が、今宵をしめくくるにはぴったりの選曲でした。

こうして終了したライヴ。「ひとり唄会」と称された通り、優里英さんの「唄」をじっくりと聴くことができたのみならず、昭和の沖縄音楽界を代表するアーティストの曲で構成されたそれは素晴らしいセットでした。そこには優里英さんの先人たちへのリスペクトと愛が満ち溢れていました。護得久栄昇先生の名言に「沖縄に著作権はないよ!」というのがありますが、もちろん作者の権利や利益を守るために著作権が必要なのはわかります。ただ、こうして若い歌い手さんによって歌い継がれてゆき、自分のようにそれによって知らなかった曲に出会う機会も与えられます。そうしてその曲が愛されて、また次の世代に歌い継がれていくのであれば、曲にとっても、作者にとってもこれほどの幸せはないのではないでしょうか。それが「伝承されていく」という事であり、曲が生き続けていく事だと思うのです。著作権はないよというのは、それだけ音楽が愛されている証しだと思ったのです。そしていつも優里英さんは「いまはインターネットという便利なものがあるので、歌詞の内容は自分で調べてください。」と話します。ずっと「このツンデレめ!」と思っていましたが、特に今回のライヴのあと実際に1曲ずつ調べて、聴くことができるサイトでオリジナルを聴いたりするうちに、自分が昨夜出会った曲が一層近しいものになっていくのを感じました。もしかしたら、これも「伝承」なのかもしれませんね。そんなライヴを聴かせてくれた優里英さんに感謝しつつ、来年はどんな出会いを用意してくれるのか楽しみでなりません。

今年最後の県外ライヴに優里英さんが選んだのは西大井タルマッシュ。この場所では毎回違った内容を組み立てて聴かせてくれるので楽しみなのですが、今夜は「ひとり唄会」と銘打っているだけに、最近聴くたびに深みを増している優里英さんの歌声でどのように彩ってくれるのか更に楽しみです。

氷点下近い体感気温の外から会場に入って来た優里英さん。完全に凍えています。それはそうですよね。いくら沖縄も寒くなってきたと言っても15℃くらいは違うのですから。指もなかなか動かないだろうなぁと心配しましたが、そこは流石にプロです。オープニングの「時代の流れ」を弾き始めると、一気に場内の空気を入れ替えてくれました。次の「廃藩の武士(はいばんぬさむれー)」と二曲続けて戦後の沖縄を代表する歌手、嘉手苅林昌さんの曲です。いいなぁ…。いい曲だなぁ。ニワカの自分は名前は知っていても詳しく聴いたことがなく、誰かのライヴでカヴァーされたのを何度か耳にしたくらいなので、こうして意識してじっくり聴いたのは初めてかもしれません。あとから優里英さんが今夜のライヴのコンセプトを語られた時にわかったのですが、亡くなられた偉大なる沖縄音楽の先人たちの曲を集めた流れで、滅多に唄うことがなかったり、初めて唄う曲もあるとの事。それは自分にとってもまたとない機会です。というのも、古くから歌い継がれてきた民謡は聴く機会も多いのですが、昭和生まれの新しい曲(と言っても半世紀くらいの歴史はあるのですが)は、ある意味すぽっと抜け落ちているエリアなのです。

続く二曲は知名定男さんのお父さん、知名定繁さんの作品で「嘆きの梅」と「別れの煙 」です。歌詞は方言で唄われているのですが、あとから検索して内容を読むと、時代が近いだけに何百年前の民謡よりも心情が伝わるものがあります。生で聴いていてもところどころわかる言葉が出てきて、それを繋ぎ合わせこんな内容なのかなぁと妄想しながら聴いていたのですが、優里英さんの説得力ある歌声が内容の想像を手助けしてくれたのは言うまでもありません。

この流れだと外す訳にはいかない先人、そう登川誠仁さんの二曲「歌ぬ心」「豊節」が続きます。ニワカの自分が沖縄音楽に出会い、琉球フェスティバルに通うようになり始めた頃にかろうじてその姿をステージで拝見する事ができた方ですので馴染みのある方です。偉大なだけでなく、とてもチャーミングでカッコいい「誠小」さんでした。その作品をこうして孫のような年齢の優里英さんが歌い継いでいるのがなんとも素晴らしいし、きっと雲の上で喜んでいらっしゃるはずです。

一部の最後は喜屋武繁雄さんの「砂辺の浜(しなびぬはま) 」「便り(たゆい)」。特に「便り」は以前にもこの場所で聴く機会があり、その後に歌詞を検索して胸に刻んだのですが、遠く離れた両親に宛てた便りの内容で、切々と心を込めて歌う優里英さんの声にそれを思い出して涙出そうになりました。

休憩を挟んでの後半はマルフクレコード創業者で「沖縄新民謡の父」と称されている普久原朝喜さんのナンバー「物知り節 」「懐かしき故郷」からスタートです。「物知り」とは村の年長者などの事で所謂黄金言葉(ありがたい、ためになる教え)が溢れた教訓歌のようです。おなじみの「てぃんさぐの花」もそうですが、こうして歌で教訓が次世代に伝えられていくというのはとてもすてきな事だと思うのです。東京の沖縄居酒屋さんでライヴがある時「てぃんさぐの花」が歌われると、それまで飲んで騒いでいた沖縄出身のお客さんが水を打ったように静かになり聴き入っていたのを思い出しました。

ここまで男性歌手の曲ばかり続いていたのですが、ここで女性歌手が唄った曲をと紹介された次の曲に鳥肌が立ちました。糸数カメさんという方のヒット曲で「夫婦船(みーとぅぶに) 」というナンバーです。というのもこの曲は個人的にとても大切な曲で、自分は銀婚式の記念日を妻と那覇で過ごしたのですが、その際訪れた優里英さん母娘のお店でのライヴで、お母様の清美さんがふたりにこの曲を唄ってくださったのです。

世界ははてのない船旅のようなもの

夫婦よりほかは頼りにならない

互いに心ひとつにし走りなさい夫婦船

時の来るまでは漕がないといけないだろう

頼りにするなよ誰も 夫婦仲良く

日々の暮らし方は笑い喜び

こう歌われるこの曲もある意味教訓歌でしょう。その日以来Parsha cluBの「かながな」と並んで自分がこれからの人生を歩んでいくのにとても大切な曲となったのです。優里英さんは「私にはまだこういう情け歌を歌いこなすのには早いかと思いますが」と語っていましたがとんでもない!心に深く深く沁みました。

初めて歌うので緊張するー!むしろ速い曲の方が緊張するー!と始まった波田間武雄さんの「津堅海ヤカラ」、てるりんこと照屋林助さんの「あやかり節」、玉城安定さんの「平和の願い」と続く流れに、自分の中でこれらの昭和に生まれた曲は民謡なのか歌謡曲なのかという線引きに拘っていたことが馬鹿馬鹿しく思えてきました。いつ生まれたかとか、楽器は何を使っているかとか、どんな歌詞なのかで民謡になる訳でもなく、単に人々に愛されている歌が民謡なのでは?それでいいのではないかなと思ってきたのです。ネット検索で「沖縄音楽」の項には「民謡と歌謡曲との境目が明確ではなく、民謡を称する新作が日々新たに作られる状況が現在も続いている。このことも、沖縄の民謡の大きな特徴である。」と記されています。ならば細かい事に拘る必要ないし、ぶっちゃけどっちでもいいじゃん!って話だなぁと。どちらにせよ「音楽」であり「好きな曲」には違いないのですから、ジャンル分けはCDショップの店員さんか、iTunesの中の人にお任せしましょう。

そんな自由な気持ちになってきた頃にはライヴも終盤に。この方も今年亡くなられた山内昌徳さんの「屋慶名クワディーサー」で、沖縄民謡には上句、下句でワンコーラスが構成されている曲があり、そうなると四番までしかなくても八番まであるくらいのボリュームとなり、しかもやたら長い曲となるそうでこの曲がまさにそれだとの紹介。確かに聴いていても違う曲が交互にマッシュアップされているようで興味深い曲でした。

ラストは前回この会場でも唄われてグッときたナンバー、前川朝昭さんの「謡の道」です。「歌い語ろう多くのみなさんの心に 歌の節々に心を込めて歌おう」と唄われるこの曲は、

今夜のセットリストの流れの最後にこの曲を持ってきたのは、まるで優里英さん自身もこの歌詞を噛みしめ、己に言い聞かせているかのようで、なんとも聴いていて胸がいっぱいになりました。

寒空に外に掃けた優里英さんを一刻でも早く呼び戻そうと心持ち早目の手拍子に応えて震えながら戻って来てくれてのアンコールは「まだクリスマスすら済んでいないのですけど、今年県外最後のステージなので」という紹介で、「謡の道」同様前川朝昭さんの曲で「除夜の鐘」です。この曲を知らないだけでなく、沖縄と除夜の鐘が結びつかずにびっくりしたのですが、どうやら那覇の波之上にある護国寺で突かれる除夜の鐘の唄のようです。「大晦日と元旦、一夜で隔てられた年の垣根。だんだん暮れて行くに連れ、一年のあれこれが名残り惜しく感じられてならない。」という歌詞の曲が、今宵をしめくくるにはぴったりの選曲でした。

こうして終了したライヴ。「ひとり唄会」と称された通り、優里英さんの「唄」をじっくりと聴くことができたのみならず、昭和の沖縄音楽界を代表するアーティストの曲で構成されたそれは素晴らしいセットでした。そこには優里英さんの先人たちへのリスペクトと愛が満ち溢れていました。護得久栄昇先生の名言に「沖縄に著作権はないよ!」というのがありますが、もちろん作者の権利や利益を守るために著作権が必要なのはわかります。ただ、こうして若い歌い手さんによって歌い継がれてゆき、自分のようにそれによって知らなかった曲に出会う機会も与えられます。そうしてその曲が愛されて、また次の世代に歌い継がれていくのであれば、曲にとっても、作者にとってもこれほどの幸せはないのではないでしょうか。それが「伝承されていく」という事であり、曲が生き続けていく事だと思うのです。著作権はないよというのは、それだけ音楽が愛されている証しだと思ったのです。そしていつも優里英さんは「いまはインターネットという便利なものがあるので、歌詞の内容は自分で調べてください。」と話します。ずっと「このツンデレめ!」と思っていましたが、特に今回のライヴのあと実際に1曲ずつ調べて、聴くことができるサイトでオリジナルを聴いたりするうちに、自分が昨夜出会った曲が一層近しいものになっていくのを感じました。もしかしたら、これも「伝承」なのかもしれませんね。そんなライヴを聴かせてくれた優里英さんに感謝しつつ、来年はどんな出会いを用意してくれるのか楽しみでなりません。

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.11.25 欣之介/與那嶺商会@沖縄島唄カーニバル

2017年11月25日 / その他(沖縄)

2017.11.25 欣之介/與那嶺商会 スペシャルライブ in 新大久保@沖縄島唄カーニバル

世の中偶然があまりにも重なると実は必然な事だったのではないかと思ってしまう時があります。那覇でsala-sajiのラジオ番組を観覧に行ったら、ゲストに與那嶺商会の◎ターシーさんが出ていらして、流れた3曲がツボに入る「一耳惚れ」してその足でCDを買いに行き帰京。ヘビロテで聴きながら、ライヴ見てみたいなぁと検索したら、友達夫妻のお店で開催される事を発見し即予約。迎えた今日までの間は10日間!こんな事ってあるんだなぁと思いながら指折り数えて楽しみにしていました。

まずは、というよりいきなり與那嶺商会からのスタートで、どんな感じのライヴなのかワクワクです。「今日初めての会場でのライヴですのでベタな感じでいきますから付いてきてください。」と三線、ウクレレ、唄とゆんたく(MC)担当の店長さんのご挨拶とともに始まったのは「芭蕉布」続いてTHE BOOMの「島唄」。え?こんな感じなの?店長さんの三線は心地よく響き、◎ターシーさんのパワフルながらも澄んだ歌声にはこれこれ!これが生で聴きたかったのと思ったのですが、言葉は悪いかもしれないけれど那覇国際通りあたりの観光客向けのライヴみたいだなぁって。まだ手に入れて間もないながらも毎日熟聴しているアルバムのオリジナル・ナンバーが聴きたいのになぁ。と思っていたら、この2曲こそがきっと「ベタな流れ」のツカミだったのでしょう。特に初めてライヴを行う会場ですしね。

数日前に沖縄で15周年記念のライヴを終えたばかりで、それに合わせて制作したニュー・アルバム「kukuru/996」を発表したのですが、3曲目にはその中からのナンバー「パスポート持って」です。店長さんが沖縄が日本に返還される前は、本土へ行くにはパスポートを持ち、重油の臭いが充満していた船に3日間我慢して耐えてようやく着いたという思い出を語ってくれてから聴いたこの曲はやけに染み渡ります。沖縄のアーティストの方の曲で若い方が戦時中の祖父母の話から曲を書いたものはいくつかありますが、私と同年代のおふたりの歌詞では戦後世代が体験した事が自らの言葉で綴られていて、とても新鮮に感じる事ができます。続いては前のアルバム「9to1」の中でも◎ターシーさんのクリアなハイトーンボイスが絶品の「ナチカジ」で、ただただうっとりと聴き入ってしまいました。

店長さんのトークは無茶苦茶面白く、ここから何故か沖縄名物キロ弁の話から、メガ盛りが有名な食堂の肉野菜炒めが山のようにのせられた肉そばの食べ方講座へと飛躍してゆき抱腹絶倒です。こうして與那嶺商会のステージに接していると、メンバーおふたりのライヴの場数を沢山踏まれていらっしゃる余裕と、キレキレの頭の回転の速さを感じます。言葉で表わすのなら「確信犯的なエンターテイナー」とでも言えばいいのかな。楽しいだけではなく、しんみりしたり、聴き入ったりさせてくれ、それもすべてハイテクニックな演奏、唄、進行からなる、緩く見せかけた完成形のステージなのです。

そしてまさかの選曲が飛び出しました。ISLANDの神曲「STAY WITH ME」です。もう店長さんの曲紹介で何をやるのか気付いた時点から「いやいや待て待て…◎ターシーさんがあの声でSTAY WITH ME唄ったら鼻血モンでしょ⁉︎やべーっ…」とハァハァと過呼吸が始まり、イントロが始まり唄い始めると、それはもう過呼吸超えて無酸素状態で聴き入ってしまうほどで、思わず間奏で拍手しちゃいました。いいモン聴かせて頂きました。

高揚が落ち着かないまま続いてはアルバム「9to1」のナンバーで、自分が初めて耳にして心掴まれた3曲のうちのひとつ「いにしえ」です。この曲は店長さんのヴォーカルで、力強く深みのある、まるで大河ドラマの主題歌のような重厚な曲でかっこいいのです。そんな曲の後にサラリとちょっとコミカルな新曲「かりゆしおじぃ ナンバー1」を持ってくるあたり、やはり確信犯のおふたりです。さらに與那嶺商会ワールドへの引きずり込みは加速してゆき、続く「エチケットソング」ではお客さんが「もわーん」、2番では女性のみで「いやーん」の合いの手を入れるのですが、その「いやーん」のエロさ度合いを説明するのに、ウクレレとギターの伴奏に乗せて延々と5分ほどのシチュエーション・ストーリーが展開され、そのトークの最後に「…と言う状況でのいやーんでお願いします!」で曲に移る頃には最初合いの手の言葉は何だったっけと考えるほど。いやぁ楽しいなぁ。

そうしてラスト。もうこの曲聴きたくて、と言うより一緒に踊りたくてここにやって来たと言っても過言ではないキラメキトキメキのムード歌謡「涙のワンナイト首里城」です。もう玉木宏さんのナレーション入れてミラーボール回して欲しい!見えはしないけれど居たらしい72人編成のフルバンドをバックにおふたりが見せてくれた與那嶺商会ワールドを身体一杯で満喫しました。今度はフルレンスのセットにも行きたいなぁ。

休憩を挟んで宜野湾市出身のフォーク・シンガー欣之介さんの登場です。告白するとお名前すら今回初めて知ったアーティストです。フォーク・シンガーという書き方はいまどきどうなのかなとは思うのですが、欣之介さんの放つサウンドを耳にしているとこの表現が一番しっくりくるのです。こちらも同年代の方だと思われるのですが、自分と同じ時代の音楽を聴いて育ったのだろうなと感じました。フォークソングと言うと反体制的であったり、既存のものとは違ったもの、感覚、生活を歌ったものが多いのですが、欣之介さんの歌詞は声高に反対を叫ぶのではなく、淡々と、それでいてしっかりと自分の目で見た世界が自ら言葉で紡がれているという感じです。その世界が自分のは窓の下には神田川が流れていたりしている場所なのに対し、欣之介さんの世界では日々の生活の中にフェンスがあり、基地が広がり、上空を戦闘機が轟音を立てて飛んで行く場所なのです。「アメリカさんのいた空」「ふてんま通り」といった曲にはいろいろ想いが入り混じった心情を感じました。同世代と言うのは育った場所が違っていてもどこか根底に共鳴できる部分があるのだろうなぁ。

全てが方言で歌われるのでもなく、まして琉球音階と呼ばれている音で作られた曲でもないし三線を使っている訳でもないのですが、かえって戦後生まれ世代の沖縄を強く感じるし、その時代の沖縄の空気は音楽や映画の中にもあまり姿を現さないので、だいぶ色が褪せてしまった初期のカラー写真のよう懐かしさもあり、斬新でもありました。むしろメロディーやサウンドにとってつけたような沖縄っぽさを加えるのではなく、歌詞というコトバでそれを伝えていく潔さでまっすぐ響いてくるのかもしれません。

わらべうたの「じんじん」を挟んだ以外は「歩きはじめた俺」「南群星〜はいむるぶし〜」「坂の途中」「LASTSONG」とオリジナル曲でのセットで終始直球勝負で音楽を投げかけてくる欣之介さんの姿勢は気持ち良く、歌詞までちゃんと感じようと耳と五感を研ぎ澄ますライヴの心地良さを噛み締める事ができたのです。

アンコールは欣之介さん+與那嶺商会のジョイントで「上を向いて歩こう」をお客さんも一緒に大合唱。さながら歌声喫茶の様相となりました。こうして初めて聴く2組によるスペシャルライヴの終了です。帰り途に考えていた事なのですが、沖縄のアーティストの方たちって他の地域には類を見ない大変さがあるのではないかなと言うことです。例えば東京の沖縄料理店でライヴをするとして、固定ファンで一杯になっていればまだしも、そうでない場合「沖縄から来ました〜」と言った時点で期待される「音」がステレオタイプとしてあり、それは沖縄にある観光客相手の店でも同じで、民謡歌手の方のステージでBEGINの曲をリクエストされる事はざらにあるのだと思うのです。でもそんなお客さんを全否定するのは簡単でも自分にはできません。結局自分も観光客であり、何年か前までは同じで「島人の宝」あれば満足しちゃっていましたもん。楽しみ方は様々だし、そんなお客さんを鼻で嘲笑う「通」だと思っている人は虫酸ものです。ただアーティスト側にすればライヴと言う「仕事」としてそのステレオタイプに応えることを要求されるケースもあるだろうし、そこを突っぱねてしまうと活動する場を狭めてしまうのかもしれない。今回の会場やアーティストの方たちがそうだと言うのではないのですがそんな事を考えました。明るく楽しく♪イヤササーって合いの手入れてカチャーシー踊って乾杯する、そんなイメージを常に期待をされたらそれは辛いはずです。他にどこの都道府県でそんな期待されるでしょうか。それを逆手にとって楽しんでしまいつつも独自路線をゆくかのような與那嶺商会と、阿る事を良しとはせず独自路線を歩んでいる欣之介さん双方の、良い意味でのしたたかさが嬉しくて親指立てたくなった、そんなスペシャルライヴでした。

世の中偶然があまりにも重なると実は必然な事だったのではないかと思ってしまう時があります。那覇でsala-sajiのラジオ番組を観覧に行ったら、ゲストに與那嶺商会の◎ターシーさんが出ていらして、流れた3曲がツボに入る「一耳惚れ」してその足でCDを買いに行き帰京。ヘビロテで聴きながら、ライヴ見てみたいなぁと検索したら、友達夫妻のお店で開催される事を発見し即予約。迎えた今日までの間は10日間!こんな事ってあるんだなぁと思いながら指折り数えて楽しみにしていました。

まずは、というよりいきなり與那嶺商会からのスタートで、どんな感じのライヴなのかワクワクです。「今日初めての会場でのライヴですのでベタな感じでいきますから付いてきてください。」と三線、ウクレレ、唄とゆんたく(MC)担当の店長さんのご挨拶とともに始まったのは「芭蕉布」続いてTHE BOOMの「島唄」。え?こんな感じなの?店長さんの三線は心地よく響き、◎ターシーさんのパワフルながらも澄んだ歌声にはこれこれ!これが生で聴きたかったのと思ったのですが、言葉は悪いかもしれないけれど那覇国際通りあたりの観光客向けのライヴみたいだなぁって。まだ手に入れて間もないながらも毎日熟聴しているアルバムのオリジナル・ナンバーが聴きたいのになぁ。と思っていたら、この2曲こそがきっと「ベタな流れ」のツカミだったのでしょう。特に初めてライヴを行う会場ですしね。

数日前に沖縄で15周年記念のライヴを終えたばかりで、それに合わせて制作したニュー・アルバム「kukuru/996」を発表したのですが、3曲目にはその中からのナンバー「パスポート持って」です。店長さんが沖縄が日本に返還される前は、本土へ行くにはパスポートを持ち、重油の臭いが充満していた船に3日間我慢して耐えてようやく着いたという思い出を語ってくれてから聴いたこの曲はやけに染み渡ります。沖縄のアーティストの方の曲で若い方が戦時中の祖父母の話から曲を書いたものはいくつかありますが、私と同年代のおふたりの歌詞では戦後世代が体験した事が自らの言葉で綴られていて、とても新鮮に感じる事ができます。続いては前のアルバム「9to1」の中でも◎ターシーさんのクリアなハイトーンボイスが絶品の「ナチカジ」で、ただただうっとりと聴き入ってしまいました。

店長さんのトークは無茶苦茶面白く、ここから何故か沖縄名物キロ弁の話から、メガ盛りが有名な食堂の肉野菜炒めが山のようにのせられた肉そばの食べ方講座へと飛躍してゆき抱腹絶倒です。こうして與那嶺商会のステージに接していると、メンバーおふたりのライヴの場数を沢山踏まれていらっしゃる余裕と、キレキレの頭の回転の速さを感じます。言葉で表わすのなら「確信犯的なエンターテイナー」とでも言えばいいのかな。楽しいだけではなく、しんみりしたり、聴き入ったりさせてくれ、それもすべてハイテクニックな演奏、唄、進行からなる、緩く見せかけた完成形のステージなのです。

そしてまさかの選曲が飛び出しました。ISLANDの神曲「STAY WITH ME」です。もう店長さんの曲紹介で何をやるのか気付いた時点から「いやいや待て待て…◎ターシーさんがあの声でSTAY WITH ME唄ったら鼻血モンでしょ⁉︎やべーっ…」とハァハァと過呼吸が始まり、イントロが始まり唄い始めると、それはもう過呼吸超えて無酸素状態で聴き入ってしまうほどで、思わず間奏で拍手しちゃいました。いいモン聴かせて頂きました。

高揚が落ち着かないまま続いてはアルバム「9to1」のナンバーで、自分が初めて耳にして心掴まれた3曲のうちのひとつ「いにしえ」です。この曲は店長さんのヴォーカルで、力強く深みのある、まるで大河ドラマの主題歌のような重厚な曲でかっこいいのです。そんな曲の後にサラリとちょっとコミカルな新曲「かりゆしおじぃ ナンバー1」を持ってくるあたり、やはり確信犯のおふたりです。さらに與那嶺商会ワールドへの引きずり込みは加速してゆき、続く「エチケットソング」ではお客さんが「もわーん」、2番では女性のみで「いやーん」の合いの手を入れるのですが、その「いやーん」のエロさ度合いを説明するのに、ウクレレとギターの伴奏に乗せて延々と5分ほどのシチュエーション・ストーリーが展開され、そのトークの最後に「…と言う状況でのいやーんでお願いします!」で曲に移る頃には最初合いの手の言葉は何だったっけと考えるほど。いやぁ楽しいなぁ。

そうしてラスト。もうこの曲聴きたくて、と言うより一緒に踊りたくてここにやって来たと言っても過言ではないキラメキトキメキのムード歌謡「涙のワンナイト首里城」です。もう玉木宏さんのナレーション入れてミラーボール回して欲しい!見えはしないけれど居たらしい72人編成のフルバンドをバックにおふたりが見せてくれた與那嶺商会ワールドを身体一杯で満喫しました。今度はフルレンスのセットにも行きたいなぁ。

休憩を挟んで宜野湾市出身のフォーク・シンガー欣之介さんの登場です。告白するとお名前すら今回初めて知ったアーティストです。フォーク・シンガーという書き方はいまどきどうなのかなとは思うのですが、欣之介さんの放つサウンドを耳にしているとこの表現が一番しっくりくるのです。こちらも同年代の方だと思われるのですが、自分と同じ時代の音楽を聴いて育ったのだろうなと感じました。フォークソングと言うと反体制的であったり、既存のものとは違ったもの、感覚、生活を歌ったものが多いのですが、欣之介さんの歌詞は声高に反対を叫ぶのではなく、淡々と、それでいてしっかりと自分の目で見た世界が自ら言葉で紡がれているという感じです。その世界が自分のは窓の下には神田川が流れていたりしている場所なのに対し、欣之介さんの世界では日々の生活の中にフェンスがあり、基地が広がり、上空を戦闘機が轟音を立てて飛んで行く場所なのです。「アメリカさんのいた空」「ふてんま通り」といった曲にはいろいろ想いが入り混じった心情を感じました。同世代と言うのは育った場所が違っていてもどこか根底に共鳴できる部分があるのだろうなぁ。

全てが方言で歌われるのでもなく、まして琉球音階と呼ばれている音で作られた曲でもないし三線を使っている訳でもないのですが、かえって戦後生まれ世代の沖縄を強く感じるし、その時代の沖縄の空気は音楽や映画の中にもあまり姿を現さないので、だいぶ色が褪せてしまった初期のカラー写真のよう懐かしさもあり、斬新でもありました。むしろメロディーやサウンドにとってつけたような沖縄っぽさを加えるのではなく、歌詞というコトバでそれを伝えていく潔さでまっすぐ響いてくるのかもしれません。

わらべうたの「じんじん」を挟んだ以外は「歩きはじめた俺」「南群星〜はいむるぶし〜」「坂の途中」「LASTSONG」とオリジナル曲でのセットで終始直球勝負で音楽を投げかけてくる欣之介さんの姿勢は気持ち良く、歌詞までちゃんと感じようと耳と五感を研ぎ澄ますライヴの心地良さを噛み締める事ができたのです。

アンコールは欣之介さん+與那嶺商会のジョイントで「上を向いて歩こう」をお客さんも一緒に大合唱。さながら歌声喫茶の様相となりました。こうして初めて聴く2組によるスペシャルライヴの終了です。帰り途に考えていた事なのですが、沖縄のアーティストの方たちって他の地域には類を見ない大変さがあるのではないかなと言うことです。例えば東京の沖縄料理店でライヴをするとして、固定ファンで一杯になっていればまだしも、そうでない場合「沖縄から来ました〜」と言った時点で期待される「音」がステレオタイプとしてあり、それは沖縄にある観光客相手の店でも同じで、民謡歌手の方のステージでBEGINの曲をリクエストされる事はざらにあるのだと思うのです。でもそんなお客さんを全否定するのは簡単でも自分にはできません。結局自分も観光客であり、何年か前までは同じで「島人の宝」あれば満足しちゃっていましたもん。楽しみ方は様々だし、そんなお客さんを鼻で嘲笑う「通」だと思っている人は虫酸ものです。ただアーティスト側にすればライヴと言う「仕事」としてそのステレオタイプに応えることを要求されるケースもあるだろうし、そこを突っぱねてしまうと活動する場を狭めてしまうのかもしれない。今回の会場やアーティストの方たちがそうだと言うのではないのですがそんな事を考えました。明るく楽しく♪イヤササーって合いの手入れてカチャーシー踊って乾杯する、そんなイメージを常に期待をされたらそれは辛いはずです。他にどこの都道府県でそんな期待されるでしょうか。それを逆手にとって楽しんでしまいつつも独自路線をゆくかのような與那嶺商会と、阿る事を良しとはせず独自路線を歩んでいる欣之介さん双方の、良い意味でのしたたかさが嬉しくて親指立てたくなった、そんなスペシャルライヴでした。

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.11.18 比嘉真優子@Live & Shot.bar TARUMASSYU

2017年11月18日 / その他(沖縄)

2017.11.18 比嘉真優子@Live & Shot.bar TARUMASSYU

4日前に滞在していた那覇で、友達に口々に薦められた比嘉真優子さん。お名前は何度も拝見しているのですが、ネーネーズ時代に真優子さんと意識しないでライヴを見ていた以外、ソロとして聴いた事はないのです。ぜひライヴで聴いてみてよ、ホントに良いんだからと強く言われ、一応その場で東京でのライヴがあるか検索してみたところ…「あった…それも今週末」とあまりのタイミングに大爆笑。これはもう天意としか言えまいと早速お馴染みの西大井タルマッシュに予約を入れて、初めて聴く真優子さんライヴに駆けつけました。

冷え込む東京の夜に半袖姿でステージに登場した真優子さん。弾き始めた三線の音色にまずはびっくり。音が太いなぁと感じたのです。繊細とか細かいというのとは違うしっかりとした音色だったのです。そしてオープニングナンバー「蔵ぬぱな節」が唄い出され進むにつれ、早くも友達みんながこぞってオススメしてくれた理由がわかりました。すごい!素晴らしい!ざわざわと鳥肌が立って来るのを感じます。それも技巧的に作り出した歌声ではなく、彼女が生まれ持っているものが八重山の風によって磨かれた、そんな天然素材のような感じです。まだ20代と若い真優子さんなのですが、目を閉じるとまるで大ベテランの歌手の方の歌声のように響きます。初めに書いた「太い」と表現した三線の音色も、よく言われるあくまで「唄ありき」の伴奏楽器として位置付けられる三線が、この歌声を支えるためには「太い」音でないと支え切れないのではないかななどと考えて聴き惚れてしまいました。

一曲目の「蔵ぬぱな節」は別名「献上節」とも呼ばれており、調べてみたら400年ちょっと前に首里の王朝から派遣されていた役人さんに「そっちの土木工事の現況を歌にして報告しなさい」と王様から命令があり作った現場レポートのような曲との事で、続く「親廻りぅ節」はそんな役人さんを「名蔵から崎枝まで案内しましょーねー」という風に聞き覚えのある石垣島の地名がいくつも盛り込まれた曲で、この2曲の流れが楽しかったです。寒さを嘆きつつのご挨拶と合わせて、こどもの頃から民謡大会荒らしだった話になり、いわゆる「こうしなさい。こんなことしちゃダメよ。」と主に年下の者へ歌われる教訓歌「デンサー節」の大会があり、教訓歌なのになぜか「こどもの部」があったと言う話で場内大爆笑。そして唄われた「デンサー節」はしっとりとしていてこれまた素晴らしい。何度も生で耳にしているこの曲なのですが、大体は男性が唄うものだったので新鮮で、それこそ自分の娘でも何ら違和感ない年齢なのに、真優子さんが唄うと母親に諭さられているような感覚になる存在感があります。

八重山民謡のセットが続くのですが「小浜節」「崎山節」「川良山節」「桃里節」と足繁く新良幸人さん、大島保克さんのライヴに通い鍛え上げられているのでここらへんは守備範囲で、いっちょまえにお囃子入れたりしちゃう自分に驚いたりもしました。そんな八重山民謡の名曲を持ち前の歌声で引っ張って行く真優子さんの歌に、歌詞の意味は完全にはわかっていないのにしんみりしたり笑顔になったり切なくなったりするのですから、やはりすごい唄い手さんなのです。一部の最後は三線を置き何をするのかなと思ったら、流れてきたバック・トラックに乗ってオリジナルアルバムに収録されている「ヨーンの道」でした。ネーネーズやサンサナーのライヴではお馴染みだったこの方式ですが、ここのところご無沙汰だったので斬新でした。曲が終わった後にお客さんが思わず漏らした一言「歌声で金縛りにあうね」に妙な共感を覚えつつ休憩に突入です。

二部も同じくアルバム収録曲「恋西陽」で幕を開け、続いて三線を手に「うんじゅが情きどぅ頼まり」という流れで知名定男さんの作られた曲が続きます。病から復帰されて先日は古希のお祝いの会が行われたそうで、知名さんの病気の話をするだけでみるみる涙目になってしまった真優子さん。師と仰ぐ知名さんとの結び付きの深さを感じます。そのままコーナーは続き、お馴染みの「赤花」、そして「テーゲー」では場内大合唱です。

そして自分にとって今夜のライヴのハイライトとなった部分が始まりました。と言ってもはじめ真優子さんが「ではみなさんで一緒にゆんたしましょうか。」と言われた時には何をするのかさっぱりわからなかったのです。「ここを島の野原だと思って手拍子お願いしますね~」という話でやっと飲み込めました。お役人さんたちが宮廷楽器であった三線を弾いて歌った「節歌」に対して、庶民が手拍子に合わせて労働歌や恋の歌を唄った「ゆんた」や「じばら」と言う分類を読んだ事を思い出し、これからまさにそのゆんたをしようと言うのです。まずは真優子さんが「ゆんたしょーら」の冒頭部を手拍子に合わせて唄い、それは文字通り「さぁみんなで歌おうよ!一緒に歌おうよ!」と言う歌詞で始まりを告げ、そのままみんな知っている「安里屋ゆんた」へと続きます。もちろん八重山のコトバでのヴァージョンです。お囃子のマタハーリヌのタが上がる方です。お客さんみんなで手拍子して、お囃子唄ってととても良い雰囲気で、いにしえの時代に野良仕事や漁を終えて満天の星空のもと円座になり、集落一唄のうまい娘のリードで宴会が始まった気分です。そう言えば「安里屋ゆんた」に対して「安里屋節」もあって全然趣きが違うもんなぁ。今まで漠然と曲のタイトルの一部としてしか考えていなかった「ゆんた」と「節」の違いを、こうして体験として感じることができたのです。手拍子はそのままに三線を手にした真優子さんは「猫小」へ。この曲も「猫ゆんた」とも呼ばれるので手拍子だけで唄われていたのでしょうが、途中リズムが裏に入るのが難しいので今日は三線でになったようです。楽しいだけでなく、民謡と呼ばれる歌は決して背筋を伸ばして緊張感保ち聴くものではなく、庶民の娯楽であったと言う事も含めて、多くの感覚を実感させてもらえたゆんたコーナーでした。

そしてラストは再びオリジナルのナンバーで、幼い頃から離島での民謡大会に漁船で連れて行ってもらったというお父さんへの想い、そして真優子さんを育んできた石垣の自然への想いが詰まった「ドキュメント」を歌い上げて終了です。これ良い曲だったなぁ。唄い終え店外に出る真優子さん。いやいや半袖でって外は強い北風吹き荒ぶ気温7°Cですぜ!あまりに可哀想なんで早く呼び戻そうとアンコールを求める拍手も速い速い。そんな気持ちが通じたのかすぐに震えながら戻ってきてくれました。そしてアカペラで唄い始めた「とぅばらーま」の一節にまたまた鳥肌立ちました。高音域に伸びる声もキンキンした感じが皆無でとても自然に上がっていくのがすごいです。そこからバック・トラックが流されオリジナルの「新北風 (みーにし)」へと繋がっていきました。歌声だけで聴く者をこれだけ引き摺り込んでしまうのだから、やはりすごい!

こうして幕を閉じた真優子さんのライヴ。八重山民謡、知名定男さんのナンバー、そしてオリジナル曲とバラエティに富んだ内容でした。歌を、そして唄うことを大切にしていらっしゃるのだなぁという事がひしひしと伝わって来ましたし、「歌」の持つチカラを再認識したライヴでした。例えば自分達が三線の練習しようとすると、つい正しいところを押さえて指の運びを覚えようと弾くことだけに集中してしまい、弾けるようになったら唄を乗せればいいやと思いがちなのですが、教えて下さる方には同時に練習しなさいと何度も言われます。真優子さんのライヴを通して唄三線の「唄」の占める割合の重要性を痛感し、前述の「唄ありき」と言う言い方を妙に納得した夜でした。

4日前に滞在していた那覇で、友達に口々に薦められた比嘉真優子さん。お名前は何度も拝見しているのですが、ネーネーズ時代に真優子さんと意識しないでライヴを見ていた以外、ソロとして聴いた事はないのです。ぜひライヴで聴いてみてよ、ホントに良いんだからと強く言われ、一応その場で東京でのライヴがあるか検索してみたところ…「あった…それも今週末」とあまりのタイミングに大爆笑。これはもう天意としか言えまいと早速お馴染みの西大井タルマッシュに予約を入れて、初めて聴く真優子さんライヴに駆けつけました。

冷え込む東京の夜に半袖姿でステージに登場した真優子さん。弾き始めた三線の音色にまずはびっくり。音が太いなぁと感じたのです。繊細とか細かいというのとは違うしっかりとした音色だったのです。そしてオープニングナンバー「蔵ぬぱな節」が唄い出され進むにつれ、早くも友達みんながこぞってオススメしてくれた理由がわかりました。すごい!素晴らしい!ざわざわと鳥肌が立って来るのを感じます。それも技巧的に作り出した歌声ではなく、彼女が生まれ持っているものが八重山の風によって磨かれた、そんな天然素材のような感じです。まだ20代と若い真優子さんなのですが、目を閉じるとまるで大ベテランの歌手の方の歌声のように響きます。初めに書いた「太い」と表現した三線の音色も、よく言われるあくまで「唄ありき」の伴奏楽器として位置付けられる三線が、この歌声を支えるためには「太い」音でないと支え切れないのではないかななどと考えて聴き惚れてしまいました。

一曲目の「蔵ぬぱな節」は別名「献上節」とも呼ばれており、調べてみたら400年ちょっと前に首里の王朝から派遣されていた役人さんに「そっちの土木工事の現況を歌にして報告しなさい」と王様から命令があり作った現場レポートのような曲との事で、続く「親廻りぅ節」はそんな役人さんを「名蔵から崎枝まで案内しましょーねー」という風に聞き覚えのある石垣島の地名がいくつも盛り込まれた曲で、この2曲の流れが楽しかったです。寒さを嘆きつつのご挨拶と合わせて、こどもの頃から民謡大会荒らしだった話になり、いわゆる「こうしなさい。こんなことしちゃダメよ。」と主に年下の者へ歌われる教訓歌「デンサー節」の大会があり、教訓歌なのになぜか「こどもの部」があったと言う話で場内大爆笑。そして唄われた「デンサー節」はしっとりとしていてこれまた素晴らしい。何度も生で耳にしているこの曲なのですが、大体は男性が唄うものだったので新鮮で、それこそ自分の娘でも何ら違和感ない年齢なのに、真優子さんが唄うと母親に諭さられているような感覚になる存在感があります。

八重山民謡のセットが続くのですが「小浜節」「崎山節」「川良山節」「桃里節」と足繁く新良幸人さん、大島保克さんのライヴに通い鍛え上げられているのでここらへんは守備範囲で、いっちょまえにお囃子入れたりしちゃう自分に驚いたりもしました。そんな八重山民謡の名曲を持ち前の歌声で引っ張って行く真優子さんの歌に、歌詞の意味は完全にはわかっていないのにしんみりしたり笑顔になったり切なくなったりするのですから、やはりすごい唄い手さんなのです。一部の最後は三線を置き何をするのかなと思ったら、流れてきたバック・トラックに乗ってオリジナルアルバムに収録されている「ヨーンの道」でした。ネーネーズやサンサナーのライヴではお馴染みだったこの方式ですが、ここのところご無沙汰だったので斬新でした。曲が終わった後にお客さんが思わず漏らした一言「歌声で金縛りにあうね」に妙な共感を覚えつつ休憩に突入です。

二部も同じくアルバム収録曲「恋西陽」で幕を開け、続いて三線を手に「うんじゅが情きどぅ頼まり」という流れで知名定男さんの作られた曲が続きます。病から復帰されて先日は古希のお祝いの会が行われたそうで、知名さんの病気の話をするだけでみるみる涙目になってしまった真優子さん。師と仰ぐ知名さんとの結び付きの深さを感じます。そのままコーナーは続き、お馴染みの「赤花」、そして「テーゲー」では場内大合唱です。

そして自分にとって今夜のライヴのハイライトとなった部分が始まりました。と言ってもはじめ真優子さんが「ではみなさんで一緒にゆんたしましょうか。」と言われた時には何をするのかさっぱりわからなかったのです。「ここを島の野原だと思って手拍子お願いしますね~」という話でやっと飲み込めました。お役人さんたちが宮廷楽器であった三線を弾いて歌った「節歌」に対して、庶民が手拍子に合わせて労働歌や恋の歌を唄った「ゆんた」や「じばら」と言う分類を読んだ事を思い出し、これからまさにそのゆんたをしようと言うのです。まずは真優子さんが「ゆんたしょーら」の冒頭部を手拍子に合わせて唄い、それは文字通り「さぁみんなで歌おうよ!一緒に歌おうよ!」と言う歌詞で始まりを告げ、そのままみんな知っている「安里屋ゆんた」へと続きます。もちろん八重山のコトバでのヴァージョンです。お囃子のマタハーリヌのタが上がる方です。お客さんみんなで手拍子して、お囃子唄ってととても良い雰囲気で、いにしえの時代に野良仕事や漁を終えて満天の星空のもと円座になり、集落一唄のうまい娘のリードで宴会が始まった気分です。そう言えば「安里屋ゆんた」に対して「安里屋節」もあって全然趣きが違うもんなぁ。今まで漠然と曲のタイトルの一部としてしか考えていなかった「ゆんた」と「節」の違いを、こうして体験として感じることができたのです。手拍子はそのままに三線を手にした真優子さんは「猫小」へ。この曲も「猫ゆんた」とも呼ばれるので手拍子だけで唄われていたのでしょうが、途中リズムが裏に入るのが難しいので今日は三線でになったようです。楽しいだけでなく、民謡と呼ばれる歌は決して背筋を伸ばして緊張感保ち聴くものではなく、庶民の娯楽であったと言う事も含めて、多くの感覚を実感させてもらえたゆんたコーナーでした。

そしてラストは再びオリジナルのナンバーで、幼い頃から離島での民謡大会に漁船で連れて行ってもらったというお父さんへの想い、そして真優子さんを育んできた石垣の自然への想いが詰まった「ドキュメント」を歌い上げて終了です。これ良い曲だったなぁ。唄い終え店外に出る真優子さん。いやいや半袖でって外は強い北風吹き荒ぶ気温7°Cですぜ!あまりに可哀想なんで早く呼び戻そうとアンコールを求める拍手も速い速い。そんな気持ちが通じたのかすぐに震えながら戻ってきてくれました。そしてアカペラで唄い始めた「とぅばらーま」の一節にまたまた鳥肌立ちました。高音域に伸びる声もキンキンした感じが皆無でとても自然に上がっていくのがすごいです。そこからバック・トラックが流されオリジナルの「新北風 (みーにし)」へと繋がっていきました。歌声だけで聴く者をこれだけ引き摺り込んでしまうのだから、やはりすごい!

こうして幕を閉じた真優子さんのライヴ。八重山民謡、知名定男さんのナンバー、そしてオリジナル曲とバラエティに富んだ内容でした。歌を、そして唄うことを大切にしていらっしゃるのだなぁという事がひしひしと伝わって来ましたし、「歌」の持つチカラを再認識したライヴでした。例えば自分達が三線の練習しようとすると、つい正しいところを押さえて指の運びを覚えようと弾くことだけに集中してしまい、弾けるようになったら唄を乗せればいいやと思いがちなのですが、教えて下さる方には同時に練習しなさいと何度も言われます。真優子さんのライヴを通して唄三線の「唄」の占める割合の重要性を痛感し、前述の「唄ありき」と言う言い方を妙に納得した夜でした。

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.11.12 石垣喜幸@炎の沖縄居酒屋 抱瓶

2017年11月12日 / 石垣喜幸

2017.11.12 石垣喜幸 喜幸哀楽(キコウアイラク)~今宵 東京 高円寺 な夜Special~@炎の沖縄居酒屋 抱瓶

gift(ギフト)。

「贈り物」の意味を持つこの単語にはもうひとつ「天賦の才、天資」の意味があります。それは生まれ持った資質の事であり、もーちゃんこと石垣喜幸さんの歌声はまさしく「gift」だと思うのです。その声に加え曲を創る感性もまた「gift」であり、それを見出し活かしていく努力、継続力と相まって石垣喜幸という世界を創り上げているからこそ、こうしてライヴでその世界に引きずりこまれどっぷりと浸かる事ができる。そんな事を改めて感じた今宵のステージでした。

6月以来のもーちゃんのステージ。場所は10年前に働いていたという高円寺の抱瓶です。この街をこよなく愛するもーちゃんにとっては数年前に故郷の石垣島に戻っていても「帰ってくる場所」であり、そんなもーちゃんをお帰り!と迎えるお客さんで店内は立ち見も出る超満員です。

この街で髪を切り、全身コーディネートしたという高円寺仕様のもーちゃんがステージに登場すると、場内はもうやわらかな空気に包まれます。第一部のセットは初めて聴くのであろう曲が中心に進みます。初めて聴く曲なのに聴き憶えのあるようなメロディーラインは懐かしささえ感じます。言葉で表すなら「郷愁」とでも言えばいいのかな。以前からもーちゃんの創り出す世界観に感じる「ケルト文化」的なベースなのですが、これらの曲が耳から入ってくると感じるのは石垣島、八重山の文化です。決して民謡っぽいという話ではなく、あの神々しいまでの風景、あふれる自然の中に神聖なものを見出し、ご先祖様が身近に居るという日常は、まさにケルト文化と相通じるものがあり、この遠く離れたふたつの場所の文化に共通項を感じても全く不思議がないと自分の中で納得しました。

そんな中おなじみの「都バス」や、おばあさんの事を想い昔書いた曲でようやく今歌えるようになったという「春の子守唄」、石垣島が結び付けてくれる人と人との絆を歌った「結ぬ風」、そしてもーちゃんの真骨頂とも言うべき一言一言のコトバがまっすぐ伝わってきてメロメロにさせてくれる新曲「僕が君を連れていくよ」ともーちゃんワールド全開でセットは展開してゆき、休憩に入った時にはすでに充足感からくる溜息が漏れたほどでした。

休憩明けはもーちゃんと親交のある芸人さんで、八重山大好きのまいけるさんが登場し「島人の宝」と「海の声」を三線を弾きながら披露。そして第二部は6月のライヴでもサポートされた旧友で鍵盤の高嶺史さんが入り2人のセットです。

二部のオープニング・チューン「10年」でもう骨抜き状態です。軽妙なトークも挟みつつ、楽しくあたたかい空気の中進むライヴはもーちゃん自身も楽しんでいる事がひしひしと伝わります。「中央線」、そして新曲の「すべてを許し生きるのさ」、キーボードをバックにブルース色の強いアレンジで歌われた「呼吸」と続く頃には、あと数曲だなぁ…生で聴きたいあの曲この曲は歌ってくれるかなぁというドキドキ感が生まれてきました。

そんな想いを見透かされたかのように始まったイントロでもう完全にTKOを食らいました。自分にとってキラー・チューンのひとつ「永久の夢」です。もう我慢できずに途中の「ウォオ、ウォオオ」のコーラスは一緒に大声で歌ってしまいました。かっこいいったらありゃしない!もーちゃんの曲には「静と動」の魅力があるのですが、この曲はまさに「動」の部分を代表する名曲です。

最後の曲は新曲ですとの紹介でイントロのキーボードが始まっているのになかなか歌い出さないと思ったら「新し過ぎて歌詞が出てこない!」と持参のファイルを捲り出し場内大爆笑。歌詞を探しながらも流れるキーボードの音に乗って「男はつらいよ」の主題歌を歌い出したので更に大爆笑。ただこれがものすごく良かったのです。改めてしっかりと寅さんの主題歌を聴いてこんな曲だったのか!と思ったのですが、もーちゃん、この曲の歌詞を全部憶えているのなら自作の新曲の歌詞忘れないでよとまたまた大爆笑。そして始まった「あいのうた」はしっとりとした優しい曲で、ふたたびどっぷりともーちゃんワールドに引きずり込まれました。

そんな浮遊感の中でのアンコールは再びまいけるさんが加わっての「オジー自慢のオリオンビール」です。もーちゃんのライヴは盛りだくさんに色々と詰め込まれそれはそれで楽しいのですが、ライヴの空気の流れとしてはどうなのかなと正直思うこともありますが、盛り上がる場内に自分の頭が固いのかなぁとも思いました。居酒屋さん、まして若い時期を過ごした「帰る場所」であるここ抱瓶です。そりゃ盛り上がらなきゃね。ただ「ライヴ」としてはアーティストの友人知人の方たちが酔って大騒ぎしている中で音が掻き消されるよりも、じっくり聴かせてもらいたいという思いがあります。特にもーちゃんの場合、いつの日かライヴハウスなどでじっくりとフルセットを聴かせてもらいたいと思ったのも、やはり頭が固いのかなぁ。

ここでリクエスト頂いた曲があると飛び出したのはなんと「天城越え」!!昨年のライヴでも歌われ度胆を抜かされたのですが、妙にもーちゃんが歌うとハマるから不思議です。サビは場内大合唱で「ここはどこ?」という雰囲気でした。

楽しかったけれど「天城越え」で終わっちゃったら怒るよぉと思っていたら、ちゃんとシメは「静」の代表曲「こだま」です。もうこの曲を切々と歌われたら固かった頭もトロトロにとろけてしまいます。それはまさに歌詞の通り「あなたの想いがこだまする」そのものの時間なのです。何度聴いても鳥肌が立つほどの言葉では言い尽くせない気持ちになります。

こうしてライヴの幕は閉じられました。来年は新しいCDを作って、それを持ってまた帰ってきますと宣言していたもーちゃん。故郷に戻りお店をやりながらも音楽活動を続け、今夜披露された素晴らしい新曲を創り出し、来年はそれを作品として発表する。以前のようにちょくちょく生で聴くことができる状況では無くなったものの、一歩一歩着実に歩んでいるこのペースがとても素敵だと思うのです。

もーちゃんが持つ「gift」、それをこうして届けてくれる事が自分にとっては何よりの「gift」なのです。

gift(ギフト)。

「贈り物」の意味を持つこの単語にはもうひとつ「天賦の才、天資」の意味があります。それは生まれ持った資質の事であり、もーちゃんこと石垣喜幸さんの歌声はまさしく「gift」だと思うのです。その声に加え曲を創る感性もまた「gift」であり、それを見出し活かしていく努力、継続力と相まって石垣喜幸という世界を創り上げているからこそ、こうしてライヴでその世界に引きずりこまれどっぷりと浸かる事ができる。そんな事を改めて感じた今宵のステージでした。

6月以来のもーちゃんのステージ。場所は10年前に働いていたという高円寺の抱瓶です。この街をこよなく愛するもーちゃんにとっては数年前に故郷の石垣島に戻っていても「帰ってくる場所」であり、そんなもーちゃんをお帰り!と迎えるお客さんで店内は立ち見も出る超満員です。

この街で髪を切り、全身コーディネートしたという高円寺仕様のもーちゃんがステージに登場すると、場内はもうやわらかな空気に包まれます。第一部のセットは初めて聴くのであろう曲が中心に進みます。初めて聴く曲なのに聴き憶えのあるようなメロディーラインは懐かしささえ感じます。言葉で表すなら「郷愁」とでも言えばいいのかな。以前からもーちゃんの創り出す世界観に感じる「ケルト文化」的なベースなのですが、これらの曲が耳から入ってくると感じるのは石垣島、八重山の文化です。決して民謡っぽいという話ではなく、あの神々しいまでの風景、あふれる自然の中に神聖なものを見出し、ご先祖様が身近に居るという日常は、まさにケルト文化と相通じるものがあり、この遠く離れたふたつの場所の文化に共通項を感じても全く不思議がないと自分の中で納得しました。

そんな中おなじみの「都バス」や、おばあさんの事を想い昔書いた曲でようやく今歌えるようになったという「春の子守唄」、石垣島が結び付けてくれる人と人との絆を歌った「結ぬ風」、そしてもーちゃんの真骨頂とも言うべき一言一言のコトバがまっすぐ伝わってきてメロメロにさせてくれる新曲「僕が君を連れていくよ」ともーちゃんワールド全開でセットは展開してゆき、休憩に入った時にはすでに充足感からくる溜息が漏れたほどでした。

休憩明けはもーちゃんと親交のある芸人さんで、八重山大好きのまいけるさんが登場し「島人の宝」と「海の声」を三線を弾きながら披露。そして第二部は6月のライヴでもサポートされた旧友で鍵盤の高嶺史さんが入り2人のセットです。

二部のオープニング・チューン「10年」でもう骨抜き状態です。軽妙なトークも挟みつつ、楽しくあたたかい空気の中進むライヴはもーちゃん自身も楽しんでいる事がひしひしと伝わります。「中央線」、そして新曲の「すべてを許し生きるのさ」、キーボードをバックにブルース色の強いアレンジで歌われた「呼吸」と続く頃には、あと数曲だなぁ…生で聴きたいあの曲この曲は歌ってくれるかなぁというドキドキ感が生まれてきました。

そんな想いを見透かされたかのように始まったイントロでもう完全にTKOを食らいました。自分にとってキラー・チューンのひとつ「永久の夢」です。もう我慢できずに途中の「ウォオ、ウォオオ」のコーラスは一緒に大声で歌ってしまいました。かっこいいったらありゃしない!もーちゃんの曲には「静と動」の魅力があるのですが、この曲はまさに「動」の部分を代表する名曲です。

最後の曲は新曲ですとの紹介でイントロのキーボードが始まっているのになかなか歌い出さないと思ったら「新し過ぎて歌詞が出てこない!」と持参のファイルを捲り出し場内大爆笑。歌詞を探しながらも流れるキーボードの音に乗って「男はつらいよ」の主題歌を歌い出したので更に大爆笑。ただこれがものすごく良かったのです。改めてしっかりと寅さんの主題歌を聴いてこんな曲だったのか!と思ったのですが、もーちゃん、この曲の歌詞を全部憶えているのなら自作の新曲の歌詞忘れないでよとまたまた大爆笑。そして始まった「あいのうた」はしっとりとした優しい曲で、ふたたびどっぷりともーちゃんワールドに引きずり込まれました。

そんな浮遊感の中でのアンコールは再びまいけるさんが加わっての「オジー自慢のオリオンビール」です。もーちゃんのライヴは盛りだくさんに色々と詰め込まれそれはそれで楽しいのですが、ライヴの空気の流れとしてはどうなのかなと正直思うこともありますが、盛り上がる場内に自分の頭が固いのかなぁとも思いました。居酒屋さん、まして若い時期を過ごした「帰る場所」であるここ抱瓶です。そりゃ盛り上がらなきゃね。ただ「ライヴ」としてはアーティストの友人知人の方たちが酔って大騒ぎしている中で音が掻き消されるよりも、じっくり聴かせてもらいたいという思いがあります。特にもーちゃんの場合、いつの日かライヴハウスなどでじっくりとフルセットを聴かせてもらいたいと思ったのも、やはり頭が固いのかなぁ。

ここでリクエスト頂いた曲があると飛び出したのはなんと「天城越え」!!昨年のライヴでも歌われ度胆を抜かされたのですが、妙にもーちゃんが歌うとハマるから不思議です。サビは場内大合唱で「ここはどこ?」という雰囲気でした。

楽しかったけれど「天城越え」で終わっちゃったら怒るよぉと思っていたら、ちゃんとシメは「静」の代表曲「こだま」です。もうこの曲を切々と歌われたら固かった頭もトロトロにとろけてしまいます。それはまさに歌詞の通り「あなたの想いがこだまする」そのものの時間なのです。何度聴いても鳥肌が立つほどの言葉では言い尽くせない気持ちになります。

こうしてライヴの幕は閉じられました。来年は新しいCDを作って、それを持ってまた帰ってきますと宣言していたもーちゃん。故郷に戻りお店をやりながらも音楽活動を続け、今夜披露された素晴らしい新曲を創り出し、来年はそれを作品として発表する。以前のようにちょくちょく生で聴くことができる状況では無くなったものの、一歩一歩着実に歩んでいるこのペースがとても素敵だと思うのです。

もーちゃんが持つ「gift」、それをこうして届けてくれる事が自分にとっては何よりの「gift」なのです。

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.10.28 迎里計@渋谷・B.Y.G

2017年10月28日 / 迎里計

2017.10.28 迎里計@渋谷・B.Y.G

あくまで当"者"調べですが(まぁ調べちゃいませんが…)、おそらく人口比で最も多くのミュージシャンを育んでいる場所ではないかと思われる石垣島白保。そんな白保出身で東京を拠点に全国に歌を届けている迎里計さんの誕生日前夜ライヴに行ってきました。季節外れの台風がもたらす雨の中、公の場で流れに踊らされて仮装姿で乱痴気騒ぎをしている傍迷惑な輩たちを掻き分けつつやっとの思いで到着した伝説のライヴ会場B.Y.G。出遅れたための確保できた席は上層フロアの一番後ろというポジションで、お客さんの頭と頭の隙間から辛うじて時々計さんの姿の一部を目にする事ができるくらいだったのですが、先に結果を話してしまいますが、スピーカーから流れてくるきれいな音を聴きながら過ごす時は、「見る」事よりも「聴く」事に重点を置く本来のライヴのあるべき姿を体験しているかのようで、かえって音楽に溢れている体温や空気、感情やメッセージを強く感じることできたと思います。

場内が暗くなりSEに乗って登場した計さん、ギターの世持錬さん、ピアノとピアニカのTameZoさん。今夜もトリオ編成でのステージです。軽快に「生まり年音頭」でスタートし、満席のお客さんの身体が心地良く揺れ始めます。

1曲知らない曲を挟んで、計さんが一五一会を三線に持ち替えお気に入りのゆったりしたナンバー「島の歩幅」です。竹富島が大好きで良く訪れ、島の方達にたくさんの愛情をもらい、そのお返しになればと書いたというこの曲は、ライヴで聴く度に自分を竹富島へと運んでくれます。普段東京でせわしなく動く日々よりも明らかにゆったりと、そして大きすぎない歩幅で歩く、あの島の時の流れ、やふぁやふぁ心地よい風まで感じさせてくれるナンバーです。トークを交えつつ、お兄さんの中さんとのユニットBorn ti caftaの曲で結婚式を歌った「宴 」、BEGINの比嘉栄昇さんがバタヤンこと田端義夫さんに書いた「旅の終わりに聞く歌は 」と続き、ライヴでも定番となっているオリジナル曲「名も知らぬ友と夕暮れのガード下」では会場全体の手拍子も加わりとてもよい雰囲気です。御徒町ガード下の居酒屋で酎ハイを手に見ず知らずの隣席の人と楽しい時間を過ごすという、ごく普通の日常を切り取った歌なのですが、そのごく普通さが計さんの曲の魅力のひとつなのです。歌詞に歌われている光景が自分の中でも映像として浮かんでくるのです。それをメロディーに乗った歌詞を通して感じさせてくれる計さんの素直でまっすぐなコトバの歌い方のチカラでもあるのです。Born ti caftaのナンバー「赤瓦の上の三線弾き」「ハナウタ」と2曲続いて第一部は終了です。

休憩を挟んでの第二部は、いきなり「あざみの根っこ」で始まりました。この曲、春先のライヴで一目惚れならぬ一耳惚れした曲で、この曲の入ったCDを買おうとしたらまだ音源化されていないとの事だったのです。改めて今夜ライヴで聴くことができ、歌詞の展開が良質な絵本のページをめくっているかのようで、がっつりと心を持っていかれました。

ライヴツアーで全国すべての都道府県を周り、すでに2巡目に突入しているという計さんらしい、北海道から沖縄まで順番にご当地ネタを盛り込んだ「陸(おか)を敷いて歌まくら」は、まぁ長い曲だけれど次の県は何が出てくるのかとワクワクしながら楽しめる曲でした。ここからは計さん真骨頂とも言うべき人と人との結びつき、繋がりを歌った「がんばれの向こう側」「スヨウニ節」「ぴてぃしうた」「二十路の鳥」と続きます。育った環境も場所も違うのですが家族、友達、ご近所の人達との絆や縁はどこでも同じなんだよなぁ。そんなノスタルジックな想いに包まれます。

ポカポカした気持ちに浸っていると、さらに心の温度を上げてくれるキラーチューン「しずく」が始まりました。優しく肩を抱かれているようなこの曲にはいつも涙腺崩壊しそうになるのです。最後のラーララーのコーラスは場内大合唱でなんとも素敵です。後ろから見ていたので定かではありませんが、きっとみなさん笑顔でのコーラスだったに違いありません。これで終わりかなぁと思ったのですが「さぁみなさん!音遊びしましょうね!」という計さんのトークからBorn ti caftaの「音遊び 」、そしてコール&レスポンスが楽しい「ボッタリナオシ」とノリの良い2曲をラストに持って来てくれたので、スペースがカツカツの客席なれども、立ち上がってカチャーシーを踊り出す人も続出でした。

アンコールたは山本隆太さんが、お兄さんの迎里中さんと作ったナンバー「うたのうた」です。この曲は「うたの日」のイヴェントだけで歌っていこうとしていたのですが、隆太さんが亡くなられた今はどんどん歌ってこの曲に込められた想いを伝えていこうとしているという計さんの話に、最後のコーラスもその気持ちに応えるような大合唱でした。

計さんの作り出す音世界はとても言葉で表現するのが難しいと思っていました。沖縄音楽?いや、そこまでの感じではないなぁ。フォークソング?うーん、もうちょっとルーツ的な香りがするかなぁ、という風に堂々めぐりをしてしまうのです。過去にも他のアーティストのライヴで同じ事を感じた経験がありましたが、いま民謡と呼ばれている曲だって、出来た当時は手拍子に合わせて思いつくままに日々の暮らしや情景、恋心、辛さなどを歌いそれが定着していったものだと思うのです。時が流れ、楽器が広がり歌詞もメロディーも記録できる技術は発達し、日々の生活は複雑にはなっているものの、歌の生まれるところは同じなんだろうなぁ。そこにジャンルという垣根を作って分類したところで何の意味があるのだろう。何百年も伝わる八重山民謡も、計さんの作品も聴く人の心を穏やかなものにしたり、時には盛り上げ、励まし、時には寄り添い、心のしずくを流す手伝いをしたりという役割はなんら変わらないのです。色々と難しく考えなくても計さんの音楽は「迎里計」というジャンルでいいのです。そして自分はこのジャンルにすっかり魅了されているのです。

帰り際にお客さん全員がお土産で計さんから直接頂いたどら焼き。そこに押された焼印の計さんの笑顔と同じくらいの自分の笑顔と共に魑魅魍魎が跋扈する渋谷の街に踏み出し家路につきました。

あくまで当"者"調べですが(まぁ調べちゃいませんが…)、おそらく人口比で最も多くのミュージシャンを育んでいる場所ではないかと思われる石垣島白保。そんな白保出身で東京を拠点に全国に歌を届けている迎里計さんの誕生日前夜ライヴに行ってきました。季節外れの台風がもたらす雨の中、公の場で流れに踊らされて仮装姿で乱痴気騒ぎをしている傍迷惑な輩たちを掻き分けつつやっとの思いで到着した伝説のライヴ会場B.Y.G。出遅れたための確保できた席は上層フロアの一番後ろというポジションで、お客さんの頭と頭の隙間から辛うじて時々計さんの姿の一部を目にする事ができるくらいだったのですが、先に結果を話してしまいますが、スピーカーから流れてくるきれいな音を聴きながら過ごす時は、「見る」事よりも「聴く」事に重点を置く本来のライヴのあるべき姿を体験しているかのようで、かえって音楽に溢れている体温や空気、感情やメッセージを強く感じることできたと思います。

場内が暗くなりSEに乗って登場した計さん、ギターの世持錬さん、ピアノとピアニカのTameZoさん。今夜もトリオ編成でのステージです。軽快に「生まり年音頭」でスタートし、満席のお客さんの身体が心地良く揺れ始めます。

1曲知らない曲を挟んで、計さんが一五一会を三線に持ち替えお気に入りのゆったりしたナンバー「島の歩幅」です。竹富島が大好きで良く訪れ、島の方達にたくさんの愛情をもらい、そのお返しになればと書いたというこの曲は、ライヴで聴く度に自分を竹富島へと運んでくれます。普段東京でせわしなく動く日々よりも明らかにゆったりと、そして大きすぎない歩幅で歩く、あの島の時の流れ、やふぁやふぁ心地よい風まで感じさせてくれるナンバーです。トークを交えつつ、お兄さんの中さんとのユニットBorn ti caftaの曲で結婚式を歌った「宴 」、BEGINの比嘉栄昇さんがバタヤンこと田端義夫さんに書いた「旅の終わりに聞く歌は 」と続き、ライヴでも定番となっているオリジナル曲「名も知らぬ友と夕暮れのガード下」では会場全体の手拍子も加わりとてもよい雰囲気です。御徒町ガード下の居酒屋で酎ハイを手に見ず知らずの隣席の人と楽しい時間を過ごすという、ごく普通の日常を切り取った歌なのですが、そのごく普通さが計さんの曲の魅力のひとつなのです。歌詞に歌われている光景が自分の中でも映像として浮かんでくるのです。それをメロディーに乗った歌詞を通して感じさせてくれる計さんの素直でまっすぐなコトバの歌い方のチカラでもあるのです。Born ti caftaのナンバー「赤瓦の上の三線弾き」「ハナウタ」と2曲続いて第一部は終了です。

休憩を挟んでの第二部は、いきなり「あざみの根っこ」で始まりました。この曲、春先のライヴで一目惚れならぬ一耳惚れした曲で、この曲の入ったCDを買おうとしたらまだ音源化されていないとの事だったのです。改めて今夜ライヴで聴くことができ、歌詞の展開が良質な絵本のページをめくっているかのようで、がっつりと心を持っていかれました。

ライヴツアーで全国すべての都道府県を周り、すでに2巡目に突入しているという計さんらしい、北海道から沖縄まで順番にご当地ネタを盛り込んだ「陸(おか)を敷いて歌まくら」は、まぁ長い曲だけれど次の県は何が出てくるのかとワクワクしながら楽しめる曲でした。ここからは計さん真骨頂とも言うべき人と人との結びつき、繋がりを歌った「がんばれの向こう側」「スヨウニ節」「ぴてぃしうた」「二十路の鳥」と続きます。育った環境も場所も違うのですが家族、友達、ご近所の人達との絆や縁はどこでも同じなんだよなぁ。そんなノスタルジックな想いに包まれます。

ポカポカした気持ちに浸っていると、さらに心の温度を上げてくれるキラーチューン「しずく」が始まりました。優しく肩を抱かれているようなこの曲にはいつも涙腺崩壊しそうになるのです。最後のラーララーのコーラスは場内大合唱でなんとも素敵です。後ろから見ていたので定かではありませんが、きっとみなさん笑顔でのコーラスだったに違いありません。これで終わりかなぁと思ったのですが「さぁみなさん!音遊びしましょうね!」という計さんのトークからBorn ti caftaの「音遊び 」、そしてコール&レスポンスが楽しい「ボッタリナオシ」とノリの良い2曲をラストに持って来てくれたので、スペースがカツカツの客席なれども、立ち上がってカチャーシーを踊り出す人も続出でした。

アンコールたは山本隆太さんが、お兄さんの迎里中さんと作ったナンバー「うたのうた」です。この曲は「うたの日」のイヴェントだけで歌っていこうとしていたのですが、隆太さんが亡くなられた今はどんどん歌ってこの曲に込められた想いを伝えていこうとしているという計さんの話に、最後のコーラスもその気持ちに応えるような大合唱でした。

計さんの作り出す音世界はとても言葉で表現するのが難しいと思っていました。沖縄音楽?いや、そこまでの感じではないなぁ。フォークソング?うーん、もうちょっとルーツ的な香りがするかなぁ、という風に堂々めぐりをしてしまうのです。過去にも他のアーティストのライヴで同じ事を感じた経験がありましたが、いま民謡と呼ばれている曲だって、出来た当時は手拍子に合わせて思いつくままに日々の暮らしや情景、恋心、辛さなどを歌いそれが定着していったものだと思うのです。時が流れ、楽器が広がり歌詞もメロディーも記録できる技術は発達し、日々の生活は複雑にはなっているものの、歌の生まれるところは同じなんだろうなぁ。そこにジャンルという垣根を作って分類したところで何の意味があるのだろう。何百年も伝わる八重山民謡も、計さんの作品も聴く人の心を穏やかなものにしたり、時には盛り上げ、励まし、時には寄り添い、心のしずくを流す手伝いをしたりという役割はなんら変わらないのです。色々と難しく考えなくても計さんの音楽は「迎里計」というジャンルでいいのです。そして自分はこのジャンルにすっかり魅了されているのです。

帰り際にお客さん全員がお土産で計さんから直接頂いたどら焼き。そこに押された焼印の計さんの笑顔と同じくらいの自分の笑顔と共に魑魅魍魎が跋扈する渋谷の街に踏み出し家路につきました。

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.10.17 JACKSON BROWNE@Bunkamuraオーチャードホール

2017年10月17日 / 洋楽

2017.10.17 JACKSON BROWNE@Bunkamuraオーチャードホール

大学生の頃、音楽好きの集うサークルで先輩の語った言葉が今でも印象に残っています。「イギリスとアメリカの違いって"Let it be (なるようになる)"と"Take it easy (気楽にいこう)"なんだよな」。ざっくりではありますが、ふたつの国の背景をそれぞれを代表するような2曲を用いて的確に表現していると思い30年以上経った今でも覚えています。そのイーグルスのデビュー曲「Take It Easy」を今は亡き旧友のグレン・フライと共作したシンガー・ソングライター、ジャクソン・ブラウンがデビュー45年周年として来日してくれました。会場に着いて気付いたのですが、自分にとって初めてのオーチャードホールです。立派なホールで、普段アリーナやライヴハウス、お店でのライヴが多いので荘厳な趣きさえ感じました。

開演時間を10分ほど過ぎた頃客電が落ち、特に何の装飾もないステージに5人のバンドメンバーと共にジャクソンがさらっと登場。一体何から始めてくれるのだろうとワクワクしていると、あれ?このイントロなんだろう?新曲かな…いや、でも知っている曲だ。わかった時にはもう涙腺崩壊しそうになったのですが、2週間前に突然旅立ってしまったトム・ペティーの曲で、81年のヒット曲「The Waiting」だったのです。今夜、何らかの形でトム・ペティーへのオマージュを捧げるだろうとは思っていましたが、まさかオープニングに持ってくるとは。曲が終わったあとに「トム・ペティーは素晴らしいアーティストでした。今夜のライヴは彼に捧げます。」というジャクソンの言葉にぐっときました。

ここでバックのふたりの女性シンガーも呼び込まれ、ジャクソンも含めると8名の編成でのステージです。「Some Bridges」「The Long Way Around」と続いたのですが、ジャクソン自らが「ドリーム・バンド」と語るほどの凄腕ミュージシャン揃いで、特にヴァル・マッカラムとペダル・スティールもこなすグレッグ・リーズふたりのギタリストの絡みは最高です。もうこのバンドが奏でる音の中に身を置いているだけで、なんとも心地よく幸せな気持ちでいっぱいです。

ピアノに向かったジャクソンにお客さんから色々なリクエストがかかります。なんて自由な空気なのだろうと思いましたが、彼のコンサートでは普通の事のようです。そんな中ひとりが「Rock Me on the Water!」と叫ぶと、「君は僕の心を読んだね。」と答えてファーストアルバムからのこの曲のイントロをピアノで弾き始め、場内割れんばかりの拍手です。

続く「Looking East」のあとの曲間にまたやって欲しい曲のリクエストの声が飛び交うのですが、内心そんな事言ったってバンドなのだし、リハしてない曲を突然リクエストしたところでさぁと思っていました。ところがひとりのお客さんの声にジャクソンが反応して「Farther On?やってみようか。」とギターを持ちかえ始め、他のメンバーも楽器を取り換え始めたのでただただびっくりです。そして3rdアルバム「Late for the Sky」に収められたこの名曲が披露されたのです。開演前にセットリストも足元に置かれていたし、ソロでギター1本でのステージというのでもなくバンド編成でのライヴ、それも8人で。それが「やろうか」の一言で突然予定すらしていなかった曲をやっちゃうだなんて!それも歌詞もすべて頭に入っているし、ビシッとしたバンドサウンドが一糸乱れずに展開するのですよ!もう開いた口が塞がらないほどの驚きと同時に、これぞプロのミュージシャンだという力量を見せつけられました。敬服するしかありません。その後は「These Days」「Just Say Yeah」「Your Bright Baby Blues」と新旧取り混ぜてのセットで第一部が終了しました。

20分ほどの休憩を挟んでの第二部は、ファーストからの「Something Fine」でスタートし、続いて「さっき誰かウォーレンの曲が聴きたいって言っていたよね。」というトークから、同じくジャクソンの朋友ウォーレン・ジヴォンの「Lawyers, Guns and Money」を披露。単にグレイテスト・ヒッツ的な選曲ではなくジャクソンの45年というキャリアを総括、歩んできた道程を振り返るかのような流れです。「次の曲は酒飲みの歌なんだ」という紹介で歌われた「The Naked Ride Home」のあとは、もし自分にちょっとした勇気があったらリクエストを叫んでいた曲「Fountain of Sorrow」のイントロが。きっと自分はにんまりとした笑顔になっていたはずです。来日記念盤として日本のみでリリースされ、その素晴らしさに驚いた前回の来日公演のライヴアルバムにも収められていた「Lives in the Balance」がプレイされ、再びリクエストが飛び交います。「僕自身はちょっと前に日本に来たけど、バンドメンバーは昨日来たばかりなんだよ。それでも何でもやってくれるよ。何が飛び出すか僕たちもわからないよ。」などと話しながらもリクエストに耳を傾け、その中から選んだジャクソンは「この曲はデイヴィッド・リンドレーと書いた曲で(ここで察した自分はもう鳥肌でした)、なかなか演奏する機会がないからリクエストしてくれて嬉しいです。」という話とともに、またみんな楽器を取り換えて、ふたりのギターが奏でる美しいメロディーは名曲「Call It a Loan」です。もう自分もリクエストしてくれた人の席まで行って御礼を述べたかったほどです。

続いてもリクエストでの選曲で「これもそれほど演奏しない曲です。ローウェル・ジョージとヴァレリー・カーターと一緒に書いた曲です。」という紹介で「Love Needs a Heart」 です。うわぁ、まさか今夜生で聴かれるとは!奥深い歌詞の「The Barricades of Heaven」の後、70年代からずっと一緒にやっているベーシストのボブ・グラウブを紹介し、ピアノで弾き始めたイントロでもうため息です。4枚目のアルバムのタイトルトラック「The Pretender」、この曲も大好きです。こんなに素晴らしいバンドの演奏で、三十数年ぶりにこうしてライヴで聴くことができて本当に嬉しかったです。そのままピアノで軽快に弾き始めたのはデビューシングル「Doctor My Eyes」。ここでお客さんも総立ちです。演奏するジャクソンもメンバーもとても楽しそうに、自らのステージを心底楽しんでいるようでした。ジャクソンがギターと共にセンターマイクに戻り「こんなに暖かく迎えてくれて、とても気持ちよくプレイさせてくれてありがとう!」と挨拶してくれ、ギターでリズムも刻み始め総立ちのお客さんも手拍子です。そのリズムに乗ってメンバー紹介をしてからクロージング・ナンバーの「Running on Empty」へと突入です。懐かしいという感覚よりも、うんやはりカッコいい名曲だ!という思いでした。

アンコールでアコギを手に登場したのであとは「あの」一曲かぁと思ったら、再びリクエストがかかり「よし、やろうか!」とエレキに持ち替え、コーラスメンバーに何かを指示して、まさかの「Somebody's Baby」です。正直ここでこの曲?という感じもありましたが始まってしまえば楽しかったです。そしてアコギに戻していよいよオーラス。「この曲はしょっちゅう車のラジオから流れてきていて覚えたんだ。うそうそ、僕とグレン・フライが一緒に書いた大好きな曲なんだ。」という話からの「Take It Easy」です。昨年グレンが鷲になり大空に飛び立って行ってからこうして聴くこの曲は、更に想い入れが強くなります。今夜演奏されたナンバーを顧みて、ジャクソンと親交のあったトム・ペティー、ウォーレン・ジヴォン、ローウェル・ジョージ、ヴァレリー・カーター、そしてグレン・フライとみんなこの世にいなくなってしまっているのだなぁと思って、先ほど演奏された「Running on Empty」の一節が浮かびました。「車輪の下を流れていく道路を眺めながら

僕を救い出してくれたかつて頼りにした友達がいないか周りを見回した。その友達の目を見れば彼らもまた走り続けているのがわかる。」その友達が道路から外れたり、車を停めたりしてもジャクソンの中では一緒に走り続けているに違いないし、それは聴く側でしかない自分も同じことなのだなぁ。

こうして期待をはるかに上回る、上回るどころか突き抜けた感さえある、休憩を挟み正味2時間半を超えるライヴは終了しました。妻と自分は大まかな音楽の好みが重なっているのですが、機会があれば自分が今まで行ったコンサートの中で3アーティストのコンサートを見て聴いて欲しいと思っていました。1つはもう叶うことのないボブ・マーリー&ザ・ウエイラーズ。そしてマンハッタン・トランスファーも中核オリジナルメンバーのティム・ハウザー氏が他界してしまい、今は自分にとっても未知なるユニットになっている。残る1つがジャクソンでした。何度か来日公演を行っているのですがタイミングが合わなかったりで、やっと今回実現したのです。数曲しか知らないよ~と言っていた妻に「大丈夫!良さは保証するから」と誘ったのですが、どうだったかなと終演後に顔を見たら満面の笑みでひと言「カッケーっ!」と。確信と言っても良いほどの自信はありましたが、自分も満面の笑みで頷き返し、今宵経験した至極の時を熱く語り合いながら家路に就いたのです。

SETLIST

The Waiting

Some Bridges

The Long Way Around

Rock Me on the Water

Looking East

Farther On

These Days

Just Say Yeah

Your Bright Baby Blues

-intermission-

Something Fine

Lawyers, Guns and Money

The Naked Ride Home

Fountain of Sorrow

Lives in the Balance

Call It a Loan

Love Needs a Heart

The Barricades of Heaven

The Pretender

Doctor My Eyes

Running on Empty

-encore-

Somebody's Baby

Take It Easy

BANDS

Bob Glaub (bass)

Greg Leisz (pedal/lap steel, guitars)

Mauricio Lewak (drums)

Val McCallum (guitars)

Alethea Mills (chorus)

Chavonne Stewart (chorus)

Jeff Young (keybords, chorus)

大学生の頃、音楽好きの集うサークルで先輩の語った言葉が今でも印象に残っています。「イギリスとアメリカの違いって"Let it be (なるようになる)"と"Take it easy (気楽にいこう)"なんだよな」。ざっくりではありますが、ふたつの国の背景をそれぞれを代表するような2曲を用いて的確に表現していると思い30年以上経った今でも覚えています。そのイーグルスのデビュー曲「Take It Easy」を今は亡き旧友のグレン・フライと共作したシンガー・ソングライター、ジャクソン・ブラウンがデビュー45年周年として来日してくれました。会場に着いて気付いたのですが、自分にとって初めてのオーチャードホールです。立派なホールで、普段アリーナやライヴハウス、お店でのライヴが多いので荘厳な趣きさえ感じました。

開演時間を10分ほど過ぎた頃客電が落ち、特に何の装飾もないステージに5人のバンドメンバーと共にジャクソンがさらっと登場。一体何から始めてくれるのだろうとワクワクしていると、あれ?このイントロなんだろう?新曲かな…いや、でも知っている曲だ。わかった時にはもう涙腺崩壊しそうになったのですが、2週間前に突然旅立ってしまったトム・ペティーの曲で、81年のヒット曲「The Waiting」だったのです。今夜、何らかの形でトム・ペティーへのオマージュを捧げるだろうとは思っていましたが、まさかオープニングに持ってくるとは。曲が終わったあとに「トム・ペティーは素晴らしいアーティストでした。今夜のライヴは彼に捧げます。」というジャクソンの言葉にぐっときました。

ここでバックのふたりの女性シンガーも呼び込まれ、ジャクソンも含めると8名の編成でのステージです。「Some Bridges」「The Long Way Around」と続いたのですが、ジャクソン自らが「ドリーム・バンド」と語るほどの凄腕ミュージシャン揃いで、特にヴァル・マッカラムとペダル・スティールもこなすグレッグ・リーズふたりのギタリストの絡みは最高です。もうこのバンドが奏でる音の中に身を置いているだけで、なんとも心地よく幸せな気持ちでいっぱいです。

ピアノに向かったジャクソンにお客さんから色々なリクエストがかかります。なんて自由な空気なのだろうと思いましたが、彼のコンサートでは普通の事のようです。そんな中ひとりが「Rock Me on the Water!」と叫ぶと、「君は僕の心を読んだね。」と答えてファーストアルバムからのこの曲のイントロをピアノで弾き始め、場内割れんばかりの拍手です。

続く「Looking East」のあとの曲間にまたやって欲しい曲のリクエストの声が飛び交うのですが、内心そんな事言ったってバンドなのだし、リハしてない曲を突然リクエストしたところでさぁと思っていました。ところがひとりのお客さんの声にジャクソンが反応して「Farther On?やってみようか。」とギターを持ちかえ始め、他のメンバーも楽器を取り換え始めたのでただただびっくりです。そして3rdアルバム「Late for the Sky」に収められたこの名曲が披露されたのです。開演前にセットリストも足元に置かれていたし、ソロでギター1本でのステージというのでもなくバンド編成でのライヴ、それも8人で。それが「やろうか」の一言で突然予定すらしていなかった曲をやっちゃうだなんて!それも歌詞もすべて頭に入っているし、ビシッとしたバンドサウンドが一糸乱れずに展開するのですよ!もう開いた口が塞がらないほどの驚きと同時に、これぞプロのミュージシャンだという力量を見せつけられました。敬服するしかありません。その後は「These Days」「Just Say Yeah」「Your Bright Baby Blues」と新旧取り混ぜてのセットで第一部が終了しました。

20分ほどの休憩を挟んでの第二部は、ファーストからの「Something Fine」でスタートし、続いて「さっき誰かウォーレンの曲が聴きたいって言っていたよね。」というトークから、同じくジャクソンの朋友ウォーレン・ジヴォンの「Lawyers, Guns and Money」を披露。単にグレイテスト・ヒッツ的な選曲ではなくジャクソンの45年というキャリアを総括、歩んできた道程を振り返るかのような流れです。「次の曲は酒飲みの歌なんだ」という紹介で歌われた「The Naked Ride Home」のあとは、もし自分にちょっとした勇気があったらリクエストを叫んでいた曲「Fountain of Sorrow」のイントロが。きっと自分はにんまりとした笑顔になっていたはずです。来日記念盤として日本のみでリリースされ、その素晴らしさに驚いた前回の来日公演のライヴアルバムにも収められていた「Lives in the Balance」がプレイされ、再びリクエストが飛び交います。「僕自身はちょっと前に日本に来たけど、バンドメンバーは昨日来たばかりなんだよ。それでも何でもやってくれるよ。何が飛び出すか僕たちもわからないよ。」などと話しながらもリクエストに耳を傾け、その中から選んだジャクソンは「この曲はデイヴィッド・リンドレーと書いた曲で(ここで察した自分はもう鳥肌でした)、なかなか演奏する機会がないからリクエストしてくれて嬉しいです。」という話とともに、またみんな楽器を取り換えて、ふたりのギターが奏でる美しいメロディーは名曲「Call It a Loan」です。もう自分もリクエストしてくれた人の席まで行って御礼を述べたかったほどです。

続いてもリクエストでの選曲で「これもそれほど演奏しない曲です。ローウェル・ジョージとヴァレリー・カーターと一緒に書いた曲です。」という紹介で「Love Needs a Heart」 です。うわぁ、まさか今夜生で聴かれるとは!奥深い歌詞の「The Barricades of Heaven」の後、70年代からずっと一緒にやっているベーシストのボブ・グラウブを紹介し、ピアノで弾き始めたイントロでもうため息です。4枚目のアルバムのタイトルトラック「The Pretender」、この曲も大好きです。こんなに素晴らしいバンドの演奏で、三十数年ぶりにこうしてライヴで聴くことができて本当に嬉しかったです。そのままピアノで軽快に弾き始めたのはデビューシングル「Doctor My Eyes」。ここでお客さんも総立ちです。演奏するジャクソンもメンバーもとても楽しそうに、自らのステージを心底楽しんでいるようでした。ジャクソンがギターと共にセンターマイクに戻り「こんなに暖かく迎えてくれて、とても気持ちよくプレイさせてくれてありがとう!」と挨拶してくれ、ギターでリズムも刻み始め総立ちのお客さんも手拍子です。そのリズムに乗ってメンバー紹介をしてからクロージング・ナンバーの「Running on Empty」へと突入です。懐かしいという感覚よりも、うんやはりカッコいい名曲だ!という思いでした。

アンコールでアコギを手に登場したのであとは「あの」一曲かぁと思ったら、再びリクエストがかかり「よし、やろうか!」とエレキに持ち替え、コーラスメンバーに何かを指示して、まさかの「Somebody's Baby」です。正直ここでこの曲?という感じもありましたが始まってしまえば楽しかったです。そしてアコギに戻していよいよオーラス。「この曲はしょっちゅう車のラジオから流れてきていて覚えたんだ。うそうそ、僕とグレン・フライが一緒に書いた大好きな曲なんだ。」という話からの「Take It Easy」です。昨年グレンが鷲になり大空に飛び立って行ってからこうして聴くこの曲は、更に想い入れが強くなります。今夜演奏されたナンバーを顧みて、ジャクソンと親交のあったトム・ペティー、ウォーレン・ジヴォン、ローウェル・ジョージ、ヴァレリー・カーター、そしてグレン・フライとみんなこの世にいなくなってしまっているのだなぁと思って、先ほど演奏された「Running on Empty」の一節が浮かびました。「車輪の下を流れていく道路を眺めながら

僕を救い出してくれたかつて頼りにした友達がいないか周りを見回した。その友達の目を見れば彼らもまた走り続けているのがわかる。」その友達が道路から外れたり、車を停めたりしてもジャクソンの中では一緒に走り続けているに違いないし、それは聴く側でしかない自分も同じことなのだなぁ。

こうして期待をはるかに上回る、上回るどころか突き抜けた感さえある、休憩を挟み正味2時間半を超えるライヴは終了しました。妻と自分は大まかな音楽の好みが重なっているのですが、機会があれば自分が今まで行ったコンサートの中で3アーティストのコンサートを見て聴いて欲しいと思っていました。1つはもう叶うことのないボブ・マーリー&ザ・ウエイラーズ。そしてマンハッタン・トランスファーも中核オリジナルメンバーのティム・ハウザー氏が他界してしまい、今は自分にとっても未知なるユニットになっている。残る1つがジャクソンでした。何度か来日公演を行っているのですがタイミングが合わなかったりで、やっと今回実現したのです。数曲しか知らないよ~と言っていた妻に「大丈夫!良さは保証するから」と誘ったのですが、どうだったかなと終演後に顔を見たら満面の笑みでひと言「カッケーっ!」と。確信と言っても良いほどの自信はありましたが、自分も満面の笑みで頷き返し、今宵経験した至極の時を熱く語り合いながら家路に就いたのです。

SETLIST

The Waiting

Some Bridges

The Long Way Around

Rock Me on the Water

Looking East

Farther On

These Days

Just Say Yeah

Your Bright Baby Blues

-intermission-

Something Fine

Lawyers, Guns and Money

The Naked Ride Home

Fountain of Sorrow

Lives in the Balance

Call It a Loan

Love Needs a Heart

The Barricades of Heaven

The Pretender

Doctor My Eyes

Running on Empty

-encore-

Somebody's Baby

Take It Easy

BANDS

Bob Glaub (bass)

Greg Leisz (pedal/lap steel, guitars)

Mauricio Lewak (drums)

Val McCallum (guitars)

Alethea Mills (chorus)

Chavonne Stewart (chorus)

Jeff Young (keybords, chorus)

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.10.2 金城優里英@Live & Shot.bar TARUMASSYU

2017年10月02日 / 金城優里英

2017.10.2 金城優里英@Live & Shot.bar TARUMASSYU

昨日の琉球フェスティバルの余韻も残り、まだすっかり脳内が沖縄モードの中、今夜は金城優里英さんのライヴ。自宅から会場の西大井タルマッシュに向かう道すがらも、気分的には那覇にいるかのようでした。

第一部は一年前に初めてこの会場でライヴを行った時と同じいでたちでの登場です。(あ、始めにお断りしておきますが、沖縄民謡ニワカの自分ですので、いつもながら演目はわかった曲、紹介してくれた曲の記憶頼りなので中途半端でごめんなさい。)いつも優里英さんのライヴは「誰も知らないような、盛り上がらない曲」を中心に構成されているのですが、今夜は割と手拍子などもできるお馴染みの曲もあり、沖縄民謡への造詣ゼロの自分でも聴きおぼえのある曲もありました。「スンサーミー」から「なうりうりうり~」というフレーズがかわいらしい速い曲へと繋がり、それからご挨拶に続いてお囃子で参加できる大好きな「ケーヒットゥリ節」と進みます。

優里英さんが三線めちゃめちゃ巧いのは周知の事実です。それに加えて最近のライヴでは「唄」の深みを感じるようになり、以前にも増して引き込まれていきます。今夜は三線はもちろんなのですが、唄に重点を置いて聴いてみようと思っていました。そんな心づもりと合致したかのようなナンバーが続きます。羽根があるならあなたの住む遠いあの島まで飛んで行きたいという想いを切々と唄う「白雲節」、タイトルからの想像で多分手紙を書いても返事がないという切なさを唄っている「片便い」、「水んもらさん二人が仲」と続く情け歌の数々はうっとりと聴き惚れてしまいました。年齢を重ねることによって味が出るというのはあるのかもしれません。ただ、造詣ゼロの自分が思うのは確かにキャリアや年齢でテクニックは巧くなるのかもしれませんが、あなたの島に鳥になって飛んで行きたいのーと唄うのであれば、それは今の優里英さんくらいの年齢の女性が想う感情だと思うのですよ。ですから優里英さんの唄にはそれが素直に表れていて、歌詞が聴き取れる訳でもないのに切なさや恋心がストレートに伝わってくるはずです。下世話な例ですが、いま松本伊代ちゃんが「伊代はまだ16だから~」と歌ったところでイヤイヤ違うし!ってなるし。(まぁ、伊代ちゃんを例に出して味とかテクニックを語るのもどうかと思いますが…)そんな事を感じながら優里英さんの「唄」の世界に浸りました。第一部のシメはそんな若い優里英さんに月日の流れは速くあっという間に過ぎていくのだからボーッとしているなよと唄われる、登川誠仁さんの「油断しるな」を聴かされ、オジサンが逆に切なくなり休憩に入りました。

第二部は鮮やかなブルーのシャツに着替えての登場です。まずは「やっちゃー小」など3曲ほどを披露。軽妙なトークで笑わせてくれながらステージが進みます。

ここで今回同行されているお母様の清美さんが呼ばれます。ちょうど今日がお誕生日という清美さんとの母娘ユニット「てるしの」が久しぶりに東京でのステージです。胸の内に秘めた想いを伝えられない苦しさを唄った「想いションガネー」を唄う清美さんのなんと艶っぽい事!先ほどの若さという話とは矛盾してしまうのですが、その艶やかさはやはり人生経験から醸し出されるものなのかもしれません。鼻血でそうになりながらうっとりと聴き惚れてしまいました。

そして沖縄の不動産屋さんのCMのBGMにひっそり流れているという伊江島民謡では、優里英さんの三線と清美さんの三板でふたりが唄います。とても良い雰囲気です。

今夜はもう1人ゲストが控えていました。石垣島の唄者、西原和希さんです。先輩風吹かせる優里英さんに紹介され登場した和希さんは今時の若いお兄ちゃんで、失礼ながら正直言ってこんなお兄ちゃんが何を唄うのよって思ってしまいました。シージャー(年長者)の優里英さんに「三線貸すから、ひとりで一曲演ってみなさい。」と半ば強制的に命令されビビる和希さんがマイクの前に立ち、先ずはアカペラで「安里屋節」を唄い始めたらビックリ!もう鳥肌たつような歌声なのです!さらに三線を弾きながらの2コーラス目以降はもう脳裏に八重山の神々しい風景が浮かんでくるほどです。こんなお兄ちゃんがなんて思って本当にごめんなさい。改めて石垣島白保に根付く伝統文化の伝承のチカラを耳で、肌で痛感しました。

そしてシージャーも加わり、優里英さんの唄三線と和希さんのアコギによるふたりでの新ユニットTHE AMAKAWA meetingの東京初ステージです。いきなりインスト曲でびっくりさせたあと、もうこの選曲は反則だよって思うくらいツボついてきたサンサナーの名曲「ンマリジマ」が飛び出して再び鳥肌です。なんて美しい曲なんだろう。優里英さんの唄三線はもちろんの事、和希さんの奏でる優しいアコギの音がサンサナーでのバンドサウンドとはまた違った郷愁を感じさせてくれます。

最後は優里英さんひとりでのラストチューン「謡ぬ道」(「歌ぬ道」かな?)です。三線を練習されている方にはこの曲の歌詞をぜひ心に留めて欲しいのです。ただし歌詞は自分で調べてくださいと突き放すツンデレっぷりで唄われたこの曲、言われた通りに後から調べたところ「歌てぃ語やびら御万人の肝に 歌の節々に心くみて(歌い語ろう多くのみなさんの心に 歌の節々に心を込めて歌おう)」と唄われています。その歌詞を読んで、今夜優里英さんの「唄」を重点的に聴き、その深さ、優しさ、表現力を強く感じた自分には、正にその通り!と膝を打つような思いでした。心を込めて唄われた歌が、まっすぐ自分の心に届いてくる、それが「唄」なんだなぁ。最後にこの曲を持ってきてくれた事に大きな意義を感じました。

アンコールは再びTHE AMAKAWA meetingでのステージです。和希さんのアコギに優里英さんの三線が…え?このイントロ、もしかして?そうなんです、我らがParsha cluBの名曲「ファムレウタ」だったのです。交互にヴォーカルを取り、最後はハモるという構成で、これまた反則級の選曲!これまた鳥肌もの!いいもの聴かせてもらいました。終演後に思わず息子ほどの年齢の和希さんに「素敵な唄声、ありがとうございました!」と御礼を述べてしまったほどです。

こうして盛りだくさんの優里英さんライヴの幕は閉じました。今夜の自分の臨み方だとライヴというより「唄会」と呼びたい、そんなステージでした。前述の「謡ぬ道」の歌詞にこんな一節がありました。「謡や我が心 肝ぬ門開きてぃ 手に慣れし三味に 我が唄乗してぃ(歌はわたしの心 心の門を開いて 手に慣れた三線に私の歌を乗せて)」。今夜のライヴ、この一節がすべてを語ってくれている、そう思いました。

昨日の琉球フェスティバルの余韻も残り、まだすっかり脳内が沖縄モードの中、今夜は金城優里英さんのライヴ。自宅から会場の西大井タルマッシュに向かう道すがらも、気分的には那覇にいるかのようでした。

第一部は一年前に初めてこの会場でライヴを行った時と同じいでたちでの登場です。(あ、始めにお断りしておきますが、沖縄民謡ニワカの自分ですので、いつもながら演目はわかった曲、紹介してくれた曲の記憶頼りなので中途半端でごめんなさい。)いつも優里英さんのライヴは「誰も知らないような、盛り上がらない曲」を中心に構成されているのですが、今夜は割と手拍子などもできるお馴染みの曲もあり、沖縄民謡への造詣ゼロの自分でも聴きおぼえのある曲もありました。「スンサーミー」から「なうりうりうり~」というフレーズがかわいらしい速い曲へと繋がり、それからご挨拶に続いてお囃子で参加できる大好きな「ケーヒットゥリ節」と進みます。

優里英さんが三線めちゃめちゃ巧いのは周知の事実です。それに加えて最近のライヴでは「唄」の深みを感じるようになり、以前にも増して引き込まれていきます。今夜は三線はもちろんなのですが、唄に重点を置いて聴いてみようと思っていました。そんな心づもりと合致したかのようなナンバーが続きます。羽根があるならあなたの住む遠いあの島まで飛んで行きたいという想いを切々と唄う「白雲節」、タイトルからの想像で多分手紙を書いても返事がないという切なさを唄っている「片便い」、「水んもらさん二人が仲」と続く情け歌の数々はうっとりと聴き惚れてしまいました。年齢を重ねることによって味が出るというのはあるのかもしれません。ただ、造詣ゼロの自分が思うのは確かにキャリアや年齢でテクニックは巧くなるのかもしれませんが、あなたの島に鳥になって飛んで行きたいのーと唄うのであれば、それは今の優里英さんくらいの年齢の女性が想う感情だと思うのですよ。ですから優里英さんの唄にはそれが素直に表れていて、歌詞が聴き取れる訳でもないのに切なさや恋心がストレートに伝わってくるはずです。下世話な例ですが、いま松本伊代ちゃんが「伊代はまだ16だから~」と歌ったところでイヤイヤ違うし!ってなるし。(まぁ、伊代ちゃんを例に出して味とかテクニックを語るのもどうかと思いますが…)そんな事を感じながら優里英さんの「唄」の世界に浸りました。第一部のシメはそんな若い優里英さんに月日の流れは速くあっという間に過ぎていくのだからボーッとしているなよと唄われる、登川誠仁さんの「油断しるな」を聴かされ、オジサンが逆に切なくなり休憩に入りました。

第二部は鮮やかなブルーのシャツに着替えての登場です。まずは「やっちゃー小」など3曲ほどを披露。軽妙なトークで笑わせてくれながらステージが進みます。

ここで今回同行されているお母様の清美さんが呼ばれます。ちょうど今日がお誕生日という清美さんとの母娘ユニット「てるしの」が久しぶりに東京でのステージです。胸の内に秘めた想いを伝えられない苦しさを唄った「想いションガネー」を唄う清美さんのなんと艶っぽい事!先ほどの若さという話とは矛盾してしまうのですが、その艶やかさはやはり人生経験から醸し出されるものなのかもしれません。鼻血でそうになりながらうっとりと聴き惚れてしまいました。

そして沖縄の不動産屋さんのCMのBGMにひっそり流れているという伊江島民謡では、優里英さんの三線と清美さんの三板でふたりが唄います。とても良い雰囲気です。

今夜はもう1人ゲストが控えていました。石垣島の唄者、西原和希さんです。先輩風吹かせる優里英さんに紹介され登場した和希さんは今時の若いお兄ちゃんで、失礼ながら正直言ってこんなお兄ちゃんが何を唄うのよって思ってしまいました。シージャー(年長者)の優里英さんに「三線貸すから、ひとりで一曲演ってみなさい。」と半ば強制的に命令されビビる和希さんがマイクの前に立ち、先ずはアカペラで「安里屋節」を唄い始めたらビックリ!もう鳥肌たつような歌声なのです!さらに三線を弾きながらの2コーラス目以降はもう脳裏に八重山の神々しい風景が浮かんでくるほどです。こんなお兄ちゃんがなんて思って本当にごめんなさい。改めて石垣島白保に根付く伝統文化の伝承のチカラを耳で、肌で痛感しました。

そしてシージャーも加わり、優里英さんの唄三線と和希さんのアコギによるふたりでの新ユニットTHE AMAKAWA meetingの東京初ステージです。いきなりインスト曲でびっくりさせたあと、もうこの選曲は反則だよって思うくらいツボついてきたサンサナーの名曲「ンマリジマ」が飛び出して再び鳥肌です。なんて美しい曲なんだろう。優里英さんの唄三線はもちろんの事、和希さんの奏でる優しいアコギの音がサンサナーでのバンドサウンドとはまた違った郷愁を感じさせてくれます。

最後は優里英さんひとりでのラストチューン「謡ぬ道」(「歌ぬ道」かな?)です。三線を練習されている方にはこの曲の歌詞をぜひ心に留めて欲しいのです。ただし歌詞は自分で調べてくださいと突き放すツンデレっぷりで唄われたこの曲、言われた通りに後から調べたところ「歌てぃ語やびら御万人の肝に 歌の節々に心くみて(歌い語ろう多くのみなさんの心に 歌の節々に心を込めて歌おう)」と唄われています。その歌詞を読んで、今夜優里英さんの「唄」を重点的に聴き、その深さ、優しさ、表現力を強く感じた自分には、正にその通り!と膝を打つような思いでした。心を込めて唄われた歌が、まっすぐ自分の心に届いてくる、それが「唄」なんだなぁ。最後にこの曲を持ってきてくれた事に大きな意義を感じました。

アンコールは再びTHE AMAKAWA meetingでのステージです。和希さんのアコギに優里英さんの三線が…え?このイントロ、もしかして?そうなんです、我らがParsha cluBの名曲「ファムレウタ」だったのです。交互にヴォーカルを取り、最後はハモるという構成で、これまた反則級の選曲!これまた鳥肌もの!いいもの聴かせてもらいました。終演後に思わず息子ほどの年齢の和希さんに「素敵な唄声、ありがとうございました!」と御礼を述べてしまったほどです。

こうして盛りだくさんの優里英さんライヴの幕は閉じました。今夜の自分の臨み方だとライヴというより「唄会」と呼びたい、そんなステージでした。前述の「謡ぬ道」の歌詞にこんな一節がありました。「謡や我が心 肝ぬ門開きてぃ 手に慣れし三味に 我が唄乗してぃ(歌はわたしの心 心の門を開いて 手に慣れた三線に私の歌を乗せて)」。今夜のライヴ、この一節がすべてを語ってくれている、そう思いました。

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.10.1 琉球フェスティバル2017@日比谷野外大音楽堂

2017年10月01日 / 新良幸人/ よなは徹/ Parsha cluB/ その他(沖縄)/ SAKISHIMA meeting/ 下地勇/ 仲宗根"サンデー"哲

2017.10.1 琉球フェスティバル2017@日比谷野外大音楽堂

年に一度のお楽しみ、日比谷野音が沖縄と化す琉球フェスティバルが今年も開催されました。いわゆる「フェス」というより「祭り」に近いこの日は、それこそ年に一度この日にしか見ることのできないアーティストのライヴを堪能すると同時に、ヘタすると年に一度この日にしか会う機会のない友達にも会う事ができて一緒に楽しめる大切な日で、それは文字通り故郷にみんな帰省してきて「祭り」で盛り上がるような「ハレの日」なのです。今年も秋風が立ちはじめ、それでもTシャツで肌寒くはないという絶好の気候の中、野音の「沖縄県人会+沖縄ずきによる野外飲み会」となる琉フェスの開幕です。

開演15分前くらいになると例年通り祭りの開幕を伝える触れ太鼓の音が場内に響き渡り、エイサー隊のみなさんの演舞のスタートです。この時間で首都官庁街の空気は一変して私たちを沖縄へと誘ってくれます。そして司会のガレッジセールのお二方とテレ朝アナウンサーが登壇。毎年同じ光景なのですが、それは変わり映えがしないのではなく変わって欲しくない、変わらない事でホッとできる流れなのです。

トップバッターは古謝美佐子さん。佐原一哉さんのキーボードの音色に乗って美佐子さんが登場するとこの祭りを司る巫女さんのようで、さらにオープニングの「アメイジング・グレイス」を歌い出すと不思議なチカラが渦となって日比谷の空へと昇っていくかのようでした。力強い伝統歌舞集団・琉神のみなさんの太鼓との共演も挟みセットは進み、またおふたりに戻ると美佐子さんのステージには欠かせない「童神」です。サビの部分は場内大合唱で、まだまだ明るい場内がなんとも優しい、温かい空気に包まれました。この野音で聴く「童神」が私は大好きです。ガレッジセールのゴリさんに「砂かけババァ」とネーミングされている美佐子さん、その存在感はやはり半端なかったです。

続いてはTSM(THE SAKISHIMA meeting)。今まで下地イサムさんのセットに幸人さんが加わり、ジョイントとしての琉フェス出演はあったもののTSMとしてのステージは初めて。ドラムスの川原大輔さんを加えてのトリオ・アンサンブルでのセットです。ドラムスが加わった事もあってか1曲目を聴いていつのまにかTSMサウンドが凄くタイトな音になっていて驚かされたのと同時に、その曲がわからずにハッとまだ新しいアルバム買っていない事に気付き、セット終了後に物販テントに駆けつけました。そのアルバムにも収録されている数年前に桜坂劇場でのライヴで初めて聴いた「旗波」もこのトリオでの演奏はやたらかっこいい!レコ発ツアー逃したのが悔やまれたほどです。途中のMCもゆったりといつも通りに語るイサムさんと、オドオドした新人感を醸し出す幸人さんの掛け合いが最高でした。ライヴで盛り上がり必至のキラーチューン、サンタナの「Jingo」を導入部にした「夏至南風 (カーチパイ)」ではすでに総立ちのお客さんの「ササッ!ササッ!」の合いの手も入り盛り上がり、最後はしっとりと「Danny Boy」で締めてくれました。正直、それぞれのソロとしての作品は好きだけどTSMとなると「うーん…」となっていたのですが、今回のステージで彼らは新たな領域に入っているなと感じ、今日買った新譜をじっくり聴いてみたいと思ったライヴでした。

3番手は徳原清文さん、仲宗根創さんの唄三線、浜川恵子さんの琉琴、よなは徹さんの太鼓、そして大湾三瑠さんの舞踊による琉球オールスターズのステージです。男性陣は全員紋付袴でビシッと正装しての登場です。ここでしっかりと民謡のセットが入り、それが今までの2アーティストのステージからの流れに違和感なく続いていくところに、時代やスタイルこそ移り変わるものの、根底に流れる沖縄音楽のスピリットは不変なんだなぁと感じました。

続いては私たちの世代には懐かしさいっぱいの桑江知子さんの登場です。琉フェスが大好きで毎年客席で見ていたとの事で、現在も音楽活動されている事は申し訳ないのですがまったく知りませんでした。もちろん79年に大ヒットしたデビュー曲「私のハートはストップモーション」も歌ってくれたのですが、CMソングとして流れた事もありもう40年近く前のヒット曲なのにサビの部分は一緒に歌えてしまうのだから、昔はヒット曲が今よりも生活に密着していたんだなぁと感じました。THE BOOMの「風になりたい」も飛び出し、お客さんも心地よさそうにカラダを揺らして風を満喫していました。

そして満を持して登場はよなは徹さんです。東京でも年に何度かライヴを見る事ができるのですがいつも「たったひとり歌会」と銘打ったソロでのステージで、バンド形式でのライヴは年に一度この琉フェスでしか体験できません。ソロでびしっと背筋をのばして聴かせてくれる古典曲のセットも魅力的なのですが、抽斗豊富な徹さんがバンドを従えてのグルーヴ感溢れるライヴもたまらなくかっこいいのです。今回もロックテイスト全開な「サイサイ節」からスタートで場内総立ちです。カチャーシーのように手を揺らすお客さんも多数でしたが、私はもう自然に拳突き上げて軽くヘッドバンギングです。民謡曲にどうよって感じですが、それほどのかっこよさだったのです。

「今日は私の師匠がお越しくださっています。」と言う徹さんの紹介でお出ましになったのは護得久流民謡研究所会長の護得久栄昇先生です。徹さんのプロデュースによるアルバムをリリースしたばかりの護得久先生は「本人以外全部本物。これが沖縄からの最終刺客!?」というキャッチコピーを持つ大家で、ワニ革のセカンドバッグを提げての登場に大物感が漂います。徹さんとバンドをバックに気持ちよさそうに「たーがしーじゃか」を披露して下さり、サビでは「たーがしーじゃか?(誰が年上だ?)」「やっけーしーじゃ (ウザい年長者)」というコール・アンド・レスポンスには大爆笑です。はい、こういうの大好物です!即CD買ってサインと御名刺頂きました。

嵐のような護得久先生のステージが終わり再び徹さんのセットなり、この笑いに包まれた雰囲気を戻すのは大変だろうなと思ったのですが、徹さんとバンドの繰り出す「花ぬ風車」のイントロでわかったのはそんな危惧はまったく必要なかったということです。むしろ笑いで完全にあたたまったお客さんのノリはパワーアップしていた程です。ラストチューン「唐船どーい」は野音がひとつになっての数千人カチャーシー大会で、見た目は新興宗教の集会のようです。いつも琉フェスにはトップバッターで登場し、明るい時間帯のステージだった徹さんがこうして暗くなってライティングの下でのライヴはさらにロック色が濃くなり、毎年思うことなのですが、バンドセットでのフルセットライヴを見てみたいという夢がさらに膨らみました。

続いて水色の琉装が鮮やかな我如古より子さんの登場です。アコースティックギターと太鼓のサポートでしっとりと聴かせてくれます。私にとっては初めての我如古さんのステージだったのですが、デビュー曲だという「女工節」は地味な曲ながらも歌詞を聴き取れている訳でもないのにとても深さを感じた曲でした。

さぁ、いよいよです!大トリはもちろん待ちに待ったParsha cluBの登場です。「前方に押し寄せたり、通路等での観覧は…」と禁止のアナウンスが流れましたが、ごめんなさい、本当にごめんなさい。もうParshaが出て来るというだけで我慢できませんでした!出囃子に乗ってメンバーが登場し、それだけでもう興奮はピークに達してしまいました。毎年奇抜な仮装で登場する幸人さんですが、今年は大方の予想が的中しブルゾンちえみさんになりきっての登場でした。その完成度は半端なく、網タイツの脚などオッサンなのに萌なキレイさです。髪をかきあげながら歌い始めたのはもちろん鉄板オープニングナンバーの「海の彼方」です。もう一気に場内大爆発です。かっこいい!かっこよすぎる!!それしか言えないParshaのライヴです。

MCではブルゾンになぜか突然某議員が憑依して「このハゲーっ!」と叫び出す幸人さん。もう何を言っているのかわからなくなる始末で大笑いです。「新曲持ってきたわよーっ!」という紹介とともに演奏されたのは今年のオリオンビールお中元CMソングです。今夜が今年初のライヴのはずなので、本邦初公開のはずです。これからこの曲がリリースされ、馴染んでいくのが楽しみなナンバーです。

「五穀豊穣!」との幸人さんの曲紹介で早くも後半戦に突入を感じながらも、これはもう黙っていても血沸き肉躍る曲ですからノリノリです。途中幸人さんがそれぞれのメンバーに近づいていくと、みんな笑いを堪えたり、目を合わさないようにしているのが返って笑いを誘います。サンデーさん、慈乃さんの繰り出すウキウキするリズムに幸人さんの三線が絡みラストナンバー「東バンタ」です。残り何分間にすべて出し切らなきゃともう身体全体でこの曲を満喫しました。あー、もうこれで終わっちゃうなぁという気持ちと、今年もこうしてParshaのライヴを体験できた嬉しさが混然一体となってスパークしまくりです。

放心状態で席に戻ると、出演者全員によるフィナーレの始まりです。おなじみの「安里屋ゆんた」「豊年音頭」の2曲ですが、かわるがわるヴォーカルをとっていくのが楽しい光景です。「安里屋ゆんた」の時、前半はポップ調な展開だったのが途中からテンポも変わり幸人さんが唄い始めたところは、さすがは我らがスーパースター!とキュンキュンしちゃいました。演奏も終わり幸人さんと徹さんの固いハグはなんだか拝み倒したい気になりました。

こうして8時ちょっと前に4時間近い長丁場の幕が下りました。長丁場とは言いますが1年間待っていたイヴェントなのであっという間に感じました。今年は出演者のバランスや出演順も良く、ゆったりまったり、そして熱く楽しむことができたという感想です。開催されて、その場に自分が参加できるだけで満足な琉フェスなのですが、こんなに内容豊富で濃厚だとそれ以上に楽しい時間を過ごすことができます。また来年のこの「ハレの日」に向かって一年がんばろうって思いながら野音を後にしました。

年に一度のお楽しみ、日比谷野音が沖縄と化す琉球フェスティバルが今年も開催されました。いわゆる「フェス」というより「祭り」に近いこの日は、それこそ年に一度この日にしか見ることのできないアーティストのライヴを堪能すると同時に、ヘタすると年に一度この日にしか会う機会のない友達にも会う事ができて一緒に楽しめる大切な日で、それは文字通り故郷にみんな帰省してきて「祭り」で盛り上がるような「ハレの日」なのです。今年も秋風が立ちはじめ、それでもTシャツで肌寒くはないという絶好の気候の中、野音の「沖縄県人会+沖縄ずきによる野外飲み会」となる琉フェスの開幕です。

開演15分前くらいになると例年通り祭りの開幕を伝える触れ太鼓の音が場内に響き渡り、エイサー隊のみなさんの演舞のスタートです。この時間で首都官庁街の空気は一変して私たちを沖縄へと誘ってくれます。そして司会のガレッジセールのお二方とテレ朝アナウンサーが登壇。毎年同じ光景なのですが、それは変わり映えがしないのではなく変わって欲しくない、変わらない事でホッとできる流れなのです。

トップバッターは古謝美佐子さん。佐原一哉さんのキーボードの音色に乗って美佐子さんが登場するとこの祭りを司る巫女さんのようで、さらにオープニングの「アメイジング・グレイス」を歌い出すと不思議なチカラが渦となって日比谷の空へと昇っていくかのようでした。力強い伝統歌舞集団・琉神のみなさんの太鼓との共演も挟みセットは進み、またおふたりに戻ると美佐子さんのステージには欠かせない「童神」です。サビの部分は場内大合唱で、まだまだ明るい場内がなんとも優しい、温かい空気に包まれました。この野音で聴く「童神」が私は大好きです。ガレッジセールのゴリさんに「砂かけババァ」とネーミングされている美佐子さん、その存在感はやはり半端なかったです。

続いてはTSM(THE SAKISHIMA meeting)。今まで下地イサムさんのセットに幸人さんが加わり、ジョイントとしての琉フェス出演はあったもののTSMとしてのステージは初めて。ドラムスの川原大輔さんを加えてのトリオ・アンサンブルでのセットです。ドラムスが加わった事もあってか1曲目を聴いていつのまにかTSMサウンドが凄くタイトな音になっていて驚かされたのと同時に、その曲がわからずにハッとまだ新しいアルバム買っていない事に気付き、セット終了後に物販テントに駆けつけました。そのアルバムにも収録されている数年前に桜坂劇場でのライヴで初めて聴いた「旗波」もこのトリオでの演奏はやたらかっこいい!レコ発ツアー逃したのが悔やまれたほどです。途中のMCもゆったりといつも通りに語るイサムさんと、オドオドした新人感を醸し出す幸人さんの掛け合いが最高でした。ライヴで盛り上がり必至のキラーチューン、サンタナの「Jingo」を導入部にした「夏至南風 (カーチパイ)」ではすでに総立ちのお客さんの「ササッ!ササッ!」の合いの手も入り盛り上がり、最後はしっとりと「Danny Boy」で締めてくれました。正直、それぞれのソロとしての作品は好きだけどTSMとなると「うーん…」となっていたのですが、今回のステージで彼らは新たな領域に入っているなと感じ、今日買った新譜をじっくり聴いてみたいと思ったライヴでした。

3番手は徳原清文さん、仲宗根創さんの唄三線、浜川恵子さんの琉琴、よなは徹さんの太鼓、そして大湾三瑠さんの舞踊による琉球オールスターズのステージです。男性陣は全員紋付袴でビシッと正装しての登場です。ここでしっかりと民謡のセットが入り、それが今までの2アーティストのステージからの流れに違和感なく続いていくところに、時代やスタイルこそ移り変わるものの、根底に流れる沖縄音楽のスピリットは不変なんだなぁと感じました。

続いては私たちの世代には懐かしさいっぱいの桑江知子さんの登場です。琉フェスが大好きで毎年客席で見ていたとの事で、現在も音楽活動されている事は申し訳ないのですがまったく知りませんでした。もちろん79年に大ヒットしたデビュー曲「私のハートはストップモーション」も歌ってくれたのですが、CMソングとして流れた事もありもう40年近く前のヒット曲なのにサビの部分は一緒に歌えてしまうのだから、昔はヒット曲が今よりも生活に密着していたんだなぁと感じました。THE BOOMの「風になりたい」も飛び出し、お客さんも心地よさそうにカラダを揺らして風を満喫していました。

そして満を持して登場はよなは徹さんです。東京でも年に何度かライヴを見る事ができるのですがいつも「たったひとり歌会」と銘打ったソロでのステージで、バンド形式でのライヴは年に一度この琉フェスでしか体験できません。ソロでびしっと背筋をのばして聴かせてくれる古典曲のセットも魅力的なのですが、抽斗豊富な徹さんがバンドを従えてのグルーヴ感溢れるライヴもたまらなくかっこいいのです。今回もロックテイスト全開な「サイサイ節」からスタートで場内総立ちです。カチャーシーのように手を揺らすお客さんも多数でしたが、私はもう自然に拳突き上げて軽くヘッドバンギングです。民謡曲にどうよって感じですが、それほどのかっこよさだったのです。

「今日は私の師匠がお越しくださっています。」と言う徹さんの紹介でお出ましになったのは護得久流民謡研究所会長の護得久栄昇先生です。徹さんのプロデュースによるアルバムをリリースしたばかりの護得久先生は「本人以外全部本物。これが沖縄からの最終刺客!?」というキャッチコピーを持つ大家で、ワニ革のセカンドバッグを提げての登場に大物感が漂います。徹さんとバンドをバックに気持ちよさそうに「たーがしーじゃか」を披露して下さり、サビでは「たーがしーじゃか?(誰が年上だ?)」「やっけーしーじゃ (ウザい年長者)」というコール・アンド・レスポンスには大爆笑です。はい、こういうの大好物です!即CD買ってサインと御名刺頂きました。

嵐のような護得久先生のステージが終わり再び徹さんのセットなり、この笑いに包まれた雰囲気を戻すのは大変だろうなと思ったのですが、徹さんとバンドの繰り出す「花ぬ風車」のイントロでわかったのはそんな危惧はまったく必要なかったということです。むしろ笑いで完全にあたたまったお客さんのノリはパワーアップしていた程です。ラストチューン「唐船どーい」は野音がひとつになっての数千人カチャーシー大会で、見た目は新興宗教の集会のようです。いつも琉フェスにはトップバッターで登場し、明るい時間帯のステージだった徹さんがこうして暗くなってライティングの下でのライヴはさらにロック色が濃くなり、毎年思うことなのですが、バンドセットでのフルセットライヴを見てみたいという夢がさらに膨らみました。

続いて水色の琉装が鮮やかな我如古より子さんの登場です。アコースティックギターと太鼓のサポートでしっとりと聴かせてくれます。私にとっては初めての我如古さんのステージだったのですが、デビュー曲だという「女工節」は地味な曲ながらも歌詞を聴き取れている訳でもないのにとても深さを感じた曲でした。

さぁ、いよいよです!大トリはもちろん待ちに待ったParsha cluBの登場です。「前方に押し寄せたり、通路等での観覧は…」と禁止のアナウンスが流れましたが、ごめんなさい、本当にごめんなさい。もうParshaが出て来るというだけで我慢できませんでした!出囃子に乗ってメンバーが登場し、それだけでもう興奮はピークに達してしまいました。毎年奇抜な仮装で登場する幸人さんですが、今年は大方の予想が的中しブルゾンちえみさんになりきっての登場でした。その完成度は半端なく、網タイツの脚などオッサンなのに萌なキレイさです。髪をかきあげながら歌い始めたのはもちろん鉄板オープニングナンバーの「海の彼方」です。もう一気に場内大爆発です。かっこいい!かっこよすぎる!!それしか言えないParshaのライヴです。

MCではブルゾンになぜか突然某議員が憑依して「このハゲーっ!」と叫び出す幸人さん。もう何を言っているのかわからなくなる始末で大笑いです。「新曲持ってきたわよーっ!」という紹介とともに演奏されたのは今年のオリオンビールお中元CMソングです。今夜が今年初のライヴのはずなので、本邦初公開のはずです。これからこの曲がリリースされ、馴染んでいくのが楽しみなナンバーです。

「五穀豊穣!」との幸人さんの曲紹介で早くも後半戦に突入を感じながらも、これはもう黙っていても血沸き肉躍る曲ですからノリノリです。途中幸人さんがそれぞれのメンバーに近づいていくと、みんな笑いを堪えたり、目を合わさないようにしているのが返って笑いを誘います。サンデーさん、慈乃さんの繰り出すウキウキするリズムに幸人さんの三線が絡みラストナンバー「東バンタ」です。残り何分間にすべて出し切らなきゃともう身体全体でこの曲を満喫しました。あー、もうこれで終わっちゃうなぁという気持ちと、今年もこうしてParshaのライヴを体験できた嬉しさが混然一体となってスパークしまくりです。

放心状態で席に戻ると、出演者全員によるフィナーレの始まりです。おなじみの「安里屋ゆんた」「豊年音頭」の2曲ですが、かわるがわるヴォーカルをとっていくのが楽しい光景です。「安里屋ゆんた」の時、前半はポップ調な展開だったのが途中からテンポも変わり幸人さんが唄い始めたところは、さすがは我らがスーパースター!とキュンキュンしちゃいました。演奏も終わり幸人さんと徹さんの固いハグはなんだか拝み倒したい気になりました。

こうして8時ちょっと前に4時間近い長丁場の幕が下りました。長丁場とは言いますが1年間待っていたイヴェントなのであっという間に感じました。今年は出演者のバランスや出演順も良く、ゆったりまったり、そして熱く楽しむことができたという感想です。開催されて、その場に自分が参加できるだけで満足な琉フェスなのですが、こんなに内容豊富で濃厚だとそれ以上に楽しい時間を過ごすことができます。また来年のこの「ハレの日」に向かって一年がんばろうって思いながら野音を後にしました。

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)

2017.9.20 DURAN DURAN / CHIC featuring NILE RODGERS@日本武道館

2017年09月20日 / 洋楽

2017.9.20 DURAN DURAN / CHIC featuring NILE RODGERS@日本武道館

81年のシングル「Planet Earth」で出会い、一気に自分にとってアイドル級のバンドになったDURAN DURAN。それはもう部屋にポスター貼りまくり、違うヴァージョンのレコードを買い漁り、ビデオを上映するだけの「フィルム・コンサート」さえも足繁く通うほどのミーハーぶりでした。それから36年。メンバーの出入りなど紆余曲折を経ても今なお現役で活動を続けています。一昨年、14枚目のアルバム「Paper Gods」を発表し、原点回帰のようなサウンドに大興奮しましたが、リリースと同時に始まったワールド・ツアーはヨーロッパ、北南米を1年半かけて回ったものの、やはり今回も日本は無しかと諦めていたら、降って湧いたかのようにツアーの最終公演地が日本となったのです。それも東京は武道館で彼らが影響を受け、古くから親交があり、「Paper Gods」のプロデユーサーでもあるナイル・ロジャース率いるCHICとのジョイントという夢のような夜になるとの発表に狂喜し、チケットを手にしてからはワクワクが止まらずに当日を迎えました。

平日の17:30と開場時間が早く、仕事帰りに来る人が多いだけにオープニング・アクトのBloom Twinsが登場した頃にはまだ客席はまばらな状態でした。彼女たちの20分ほどのステージのあとセット・チェンジの頃にはだいぶ席も埋まってきて18:30過ぎにCHICのスタートです。さらっとステージに登場したナイル・ロジャースが放つオーラが半端ない!CHICはいわゆるヒット曲は知っているくらいなのですが「Everybody Dance」「Dance, Dance, Dance」「I Want Your Love」と70年代のディスコシーンを飾った大ヒット曲を立て続けにやられたものだからもうたまりません。久しぶりにライヴで踊りまくりでした。ナイルの代名詞であるギターのカッティングも冴えまくりかっこいいったらありゃしない。ここからはソングライター / プロデューサーとしてのナイルの代表曲が続き、ダイアナ・ロスの「I'm Coming Out」「Upside Down」、シスター・スレッジの「He's the Greatest Dancer」「We Are Family」、そしてマドンナの「Like A Virgin」とすべて一緒に歌って踊れる大ヒット曲で場内は一気にヒートアップです。

2011年にガンである事を公表し、今回の来日の前に体調不調で一晩アメリカでのステージをキャンセルしていたナイルなので、体調を心配していましたが「人生にには色々な事があり、良い事も悪い事もあります。私にとって良い事があります。ガンが完治しました!」という話とともに演奏されたダフト・パンクの「Get Lucky」も印象的でした。そしてこれも忘れられないナイルのプロデュース作品、デヴィッド・ボウイの「Let’s Dance」まで飛び出してもうお祭り状態です。改めてナイルの経歴の凄さを見せつけられたようでもあり、やはりこの人すごいや!と敬服です。そして場内の興奮がピークに達したシメはもちろんCHICを代表する大ヒットナンバー「Le Freak」「Good Times」の2曲でした。背景のスクリーンに映し出されたミラーボールの映像にやたらテンションが上がったのは年代でしょうか。こうして1時間のセットは終了です。先日見に行ったトレヴァー・ホーンが70年代終わりから80年代の英国音楽シーンを創り上げたことを痛感するライヴであったのと同様に、同じ時代のアメリカを中心とした音楽シーンを創り上げた音楽職人の仕事を凝縮したかのような、想像をはるかに超えた楽しさと凄さを満喫できたステージでした。

セットチェンジを経て20時ちょっと前、いよいよその時がやってきました。場内が暗転すると、雷鳴とともに稲妻の如く光るライティング。それはまるで神が降臨する前の天地創造のようです。そして荘厳なミサ曲のように流れる「Paper Gods」のイントロ。ステージ中央の高いところに姿を現したサイモンが ”Bow to the paper Gods in a world that is paper thin. The fools in town are ruling now…”と歌い始める。そして眩いライティングと共にビートが刻まれ始めると場内は総立ちで縦揺れです。目の前にふたりのサポートミュージシャンとふたりのバックシンガーとともにサイモン、ジョン、ニック、そしてロジャーが戻って来てくれた事がまだ夢を見ているようでした。

サイモンの「TOKYO!!!」の叫びと共に繰り出されたロジャーの刻むリズムでもう半狂乱になってしまったのは、レコードで聴いたりPV見たりした時にはなんてクソつまらねぇ曲なんだと思っていたけれど、初めてライヴで聴いた時に生でのかっこよさに度胆を抜かれた「The Wild Boys」だったからです。こんなに早くにやっちゃうの!?という驚きと、この血沸き肉躍る感覚にシビレまくりで、ほぼフルコーラス一緒に歌っちゃいました。

「I Don't Want Your Love」そして007映画の主題歌「A View To A Kill」と続き、サイモンのMCが「今回のツアーの最後の地にこの日本を選んで、ツアーの映像を収録することにしたんだ。Paper Gods Tourアット・武道館だ!なんで武道館を選んだかって思うだろ?それは今まで活動してきた中で、日本のファンの放つエネルギーと僕等への愛が最高だからってわかっているからなんだよ。さぁ、あとは君たち次第だよ!」などと言われちゃうと、アラフィー以上のおじさん、おばさんたちはもう三十年以上前の自分に戻って絶叫です。貴公子はいつまで経っても貴公子なんです!!

映像化するということもあってか、最近のツアーのセットリストとだいぶ変わっていて、最新作からのみならず、この数年の曲をバランスよく配しており「Come Undone」「Last Night In The City」「Only In Dreams」「Love Voodoo」と続いていきましたが、「Last Night In The City」の時、機材のトラブルで音が途絶えてしまったのですが、サイモンが「ごめん!今夜は収録があるので、もう一度やり直させて。1個の値段で2個買えるみたいな事だと思ってよね。」と頭からやり直し。なんだか本当に得した気分でした。

サイモンの妙なダンスは相変わらず健在でありながらも、以前よりもキレが増しておりかっこいいフロントマンでした。

ジョンは年歳を重ねてもやはり絵になる貴公子で、ベースを弾く姿にはもう惚れ惚れしちゃいます。

相変わらずおすましなニック。後方のキーボードからバンドサウンドの要として総括しています。

自分のアイドル、ロジャーは今もドラムセットに埋もれて黙々と上目使いでリズムを刻み続けており、やはり自分にとってはアイドルのままでした。

ここで「もう長い間の付き合いのこの人を紹介しよう!」というサイモンの紹介でステージに再び登場したのはナイル・ロジャース。まさかここ日本で同じステージに立つ姿を見られるだなんて想像すらしなかった光景です。そしてサイモンが「誰かさん、誕生日だったよね?」とナイルの元に寄り、運ばれてきたケーキと共に「さぁみんなで歌おうぜ!」と前日誕生日だったナイルを「ハッピーバースデー」でお祝いです。

ナイルとの共演ならもちろん「Notorious」と、最新作での共作ナンバー「Pressure Off」です。シャカシャカというナイルのギターのカッティングがグルーヴィーなノリを織りなし、変な表現ですが「うわぁぁぁ!本物だ!今夜はオリジナルだ!」と大興奮。「Pressure Off」でとてつもない量のピンクと白の紙吹雪が噴出してさらに場を盛り上げてくれました。

ナイルがステージを降りると同時に流れ始めたイントロは…え?…まさか!?よく漫画で興奮した登場人物の頭のてっぺんで火山が噴火するっていうのがありますが、まさにあの状態になったのは、その曲がアルバム「Rio」に収められている飛びっきり大好きなナンバー「Hold Back The Rain」だったからなのです。それもスクリーンには80年代の画像がコラージュされ映し出されたからもうたまりません!今回セットインするとは微塵も考えていなかったので鼻血モノでした。

「Paper Gods」からの「Face For Today」を挟み、サイモンが語りかけます。「次の曲は僕にとってとても意味のある曲で、言ってみれば生き残る術についての曲なんだ。日本に来て核廃絶を求める流れを強く感じでいるのだけど、これは核戦争をやめようという曲でもあり、どんどん危険が蔓延してきている今の世の中を平和で安全な世界にするのは僕達みんなの務めであり、この曲を世界の平和と安全に捧げます。」という曲紹介で始まったのは、93年にリリースされ、起死回生の大ヒットとなった名曲「Ordinary World」です。そんな彼らの想いが込められたこの美しいナンバーに応えるかのように、気付くと八角形の武道館はスマホのライトに溢れており、胸がいっぱいになるような空間となりました。

次は2004年のシングルヒット「 (Reach Up for the) Sunrise 」だったのですが、ここで再び鼻血モノだったのが、後半部にスクリーンに太陽のグラフィックから一転満月の画像が映し出されたかと思うと、これまたメチャクチャ大好きな「New Moon on Monday」のサビの部分がインサートされたのです。時間にすると数十秒間なのですが至福の時間でした。

ここからエンディングに向けて一気に上げていきます。先ずは印象的なPVが繰り返し流されたMTVから火が点いて遅まきながら82年にアメリカでもようやくブレイクするきっかけとなった「Hungry Like the Wolf」です。イントロのカウントと笑い声が始まると体力温存していたかのようなお客さんたちも、この曲にはもう明日の仕事の事など考えていられないかのように飛んで跳ねて歌って叫んでと、みんなタガが外れたかのように思い思いのスタイルで盛り上がりました。

続いてグランドマスター・フラッシュの曲を95年にカヴァーしてヒットさせた「White Lines (Don't Don't Do It)」。このリズムにはじっとしてなんかいられません。みんなでFreeze! Rock!のコール&レスポンスしながら踊り狂いました。

そして大幅にアレンジされていて最初はなんだろうと思っていたら、カメラのモータードライブ連写音でわかりました!そう「Girls on Film」です!「グラビアの美少女」です!!81年リリースの3枚目のシングルだから、もう36年も前の曲なのに今でもこの曲やられたら大興奮です。途中メンバー紹介を交えつつラストのこの曲で、もう自分は出し尽くした感がありました。アンコールは別腹ですが。

アンコールの手拍子をしながらも一旦着席して、水を飲み呼吸を整えます。ステージに戻ってきてくれたメンバーたちの背後のスクリーンには宇宙の美しい映像が映し出され、興奮を抑えてくれているかのように「Paper Gods」のラストを飾る「The Universe Alone 」がワンコーラス静かに歌われ、そこから繋がったのはこれも待ちに待っていたイントロ「Save A Prayer」です。サイモンが「歌詞を知っている人は一緒に歌って!知らなかったらスマホのライトを振って!」と語りかけたのですが、もちろんみんな歌いながらスマホを点灯です。長いキャリアでたくさんの聴きたい曲があり、今回もあとから思い返して「あの曲やってない」というものがたくさんありましたが、やはりこの曲は外せないナンバーです。

「Save A Prayer」の創り出した美しい時の余韻に酔いしれていたらスクリーンに浮かび上がったおねえさんの顔のイラスト。そうラストを飾るのは「Rio」です!途中たくさんの巨大な風船がアリーナに向けて放たれ客席を飛び回り、さらにそれに加えてたくさんの色の紙吹雪が噴出して、武道館はまさにカーニヴァル会場の様相です。そんな中での「Rio」はもうメンバーも自分も年齢なんて関係なく、いくつであろうがDURAN DURANと自分という初めて彼らのライヴを見た時と何も変わってはいない関係であり、それがとても嬉しい感覚でした。

演奏が終わりステージ前方に並んで挨拶をするメンバーに、自分も含めておじさん、おばさんたちが、それぞれお気に入りのメンバーの名前を絶叫しながら手を振っていました。これこそ「何も変わっていない」証しであり、すごい事だと思うのですよ。30年以上経てば、みんな生活から社会的な責任までいろんな物を背負って日々を過ごしながら、そんな中今夜武道館にやって来て、サイモーン!ジョーーーンっ!ロジャーァァァァ!!ニーーーック!って叫んでいるのですから。わからない人にはわかってもらえない感覚なのでしょうがね。ミーハー上等!

DURAN DURANの嬉しいところは形態が変わりつつも継続してきている事なのです。今回も「Paper Gods」という素晴らしいアルバムを発表してのツアーで、いわゆる「なつかしの人たち」ではない、現在進行形のバンドであり、新しい曲、そして想い入れたっぷり詰まった昔の曲をバランスよく配置してくれた今夜のセットに大満足でした。

最後にとてもプライヴェートな話にはなりますが、妻と自分との出会いのきっかけはDURAN DURANでした。お互いに離れた土地で、別の時間で育って来たのですがDURAN DURANのファンだという1点を通して接点ができ現在に至っています。今夜武道館のアリーナで、こうして出会うきっかけとなり、その後もファンを続けている彼らのライヴを一緒に並んで、笑顔で肩組んでスマホのライトを振り、歌い叫びながら見ているという時間の流れにとてつもない幸せな気持ちとなった事は、忘備録としてのライヴレポートだけに記しておきたいと思います。

■ SETLIST ■

= CHIC featuring NILE RODGERS =

Everybody Dance

Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)

I Want Your Love

I'm Coming Out

-Upside Down

-He's the Greatest Dancer

-We Are Family

-Like A Virgin

Get Lucky

Let's Dance

Le Freak

Good Times

= DURAN DURAN =

Paper Gods

The Wild Boys

I Don't Want Your Love

A View To A Kill

Come Undone

Last Night In The City

Only In Dreams

Love Voodoo

Notorious

Pressure Off

Hold Back The Rain

Face For Today

Ordinary World

(Reach Up for the) Sunrise / New Moon on Monday

Hungry Like the Wolf

White Lines (Don't Don't Do It)

Girls on Film

-encore-

The Universe Alone / Save A Prayer

Rio

81年のシングル「Planet Earth」で出会い、一気に自分にとってアイドル級のバンドになったDURAN DURAN。それはもう部屋にポスター貼りまくり、違うヴァージョンのレコードを買い漁り、ビデオを上映するだけの「フィルム・コンサート」さえも足繁く通うほどのミーハーぶりでした。それから36年。メンバーの出入りなど紆余曲折を経ても今なお現役で活動を続けています。一昨年、14枚目のアルバム「Paper Gods」を発表し、原点回帰のようなサウンドに大興奮しましたが、リリースと同時に始まったワールド・ツアーはヨーロッパ、北南米を1年半かけて回ったものの、やはり今回も日本は無しかと諦めていたら、降って湧いたかのようにツアーの最終公演地が日本となったのです。それも東京は武道館で彼らが影響を受け、古くから親交があり、「Paper Gods」のプロデユーサーでもあるナイル・ロジャース率いるCHICとのジョイントという夢のような夜になるとの発表に狂喜し、チケットを手にしてからはワクワクが止まらずに当日を迎えました。

平日の17:30と開場時間が早く、仕事帰りに来る人が多いだけにオープニング・アクトのBloom Twinsが登場した頃にはまだ客席はまばらな状態でした。彼女たちの20分ほどのステージのあとセット・チェンジの頃にはだいぶ席も埋まってきて18:30過ぎにCHICのスタートです。さらっとステージに登場したナイル・ロジャースが放つオーラが半端ない!CHICはいわゆるヒット曲は知っているくらいなのですが「Everybody Dance」「Dance, Dance, Dance」「I Want Your Love」と70年代のディスコシーンを飾った大ヒット曲を立て続けにやられたものだからもうたまりません。久しぶりにライヴで踊りまくりでした。ナイルの代名詞であるギターのカッティングも冴えまくりかっこいいったらありゃしない。ここからはソングライター / プロデューサーとしてのナイルの代表曲が続き、ダイアナ・ロスの「I'm Coming Out」「Upside Down」、シスター・スレッジの「He's the Greatest Dancer」「We Are Family」、そしてマドンナの「Like A Virgin」とすべて一緒に歌って踊れる大ヒット曲で場内は一気にヒートアップです。

2011年にガンである事を公表し、今回の来日の前に体調不調で一晩アメリカでのステージをキャンセルしていたナイルなので、体調を心配していましたが「人生にには色々な事があり、良い事も悪い事もあります。私にとって良い事があります。ガンが完治しました!」という話とともに演奏されたダフト・パンクの「Get Lucky」も印象的でした。そしてこれも忘れられないナイルのプロデュース作品、デヴィッド・ボウイの「Let’s Dance」まで飛び出してもうお祭り状態です。改めてナイルの経歴の凄さを見せつけられたようでもあり、やはりこの人すごいや!と敬服です。そして場内の興奮がピークに達したシメはもちろんCHICを代表する大ヒットナンバー「Le Freak」「Good Times」の2曲でした。背景のスクリーンに映し出されたミラーボールの映像にやたらテンションが上がったのは年代でしょうか。こうして1時間のセットは終了です。先日見に行ったトレヴァー・ホーンが70年代終わりから80年代の英国音楽シーンを創り上げたことを痛感するライヴであったのと同様に、同じ時代のアメリカを中心とした音楽シーンを創り上げた音楽職人の仕事を凝縮したかのような、想像をはるかに超えた楽しさと凄さを満喫できたステージでした。

セットチェンジを経て20時ちょっと前、いよいよその時がやってきました。場内が暗転すると、雷鳴とともに稲妻の如く光るライティング。それはまるで神が降臨する前の天地創造のようです。そして荘厳なミサ曲のように流れる「Paper Gods」のイントロ。ステージ中央の高いところに姿を現したサイモンが ”Bow to the paper Gods in a world that is paper thin. The fools in town are ruling now…”と歌い始める。そして眩いライティングと共にビートが刻まれ始めると場内は総立ちで縦揺れです。目の前にふたりのサポートミュージシャンとふたりのバックシンガーとともにサイモン、ジョン、ニック、そしてロジャーが戻って来てくれた事がまだ夢を見ているようでした。

サイモンの「TOKYO!!!」の叫びと共に繰り出されたロジャーの刻むリズムでもう半狂乱になってしまったのは、レコードで聴いたりPV見たりした時にはなんてクソつまらねぇ曲なんだと思っていたけれど、初めてライヴで聴いた時に生でのかっこよさに度胆を抜かれた「The Wild Boys」だったからです。こんなに早くにやっちゃうの!?という驚きと、この血沸き肉躍る感覚にシビレまくりで、ほぼフルコーラス一緒に歌っちゃいました。

「I Don't Want Your Love」そして007映画の主題歌「A View To A Kill」と続き、サイモンのMCが「今回のツアーの最後の地にこの日本を選んで、ツアーの映像を収録することにしたんだ。Paper Gods Tourアット・武道館だ!なんで武道館を選んだかって思うだろ?それは今まで活動してきた中で、日本のファンの放つエネルギーと僕等への愛が最高だからってわかっているからなんだよ。さぁ、あとは君たち次第だよ!」などと言われちゃうと、アラフィー以上のおじさん、おばさんたちはもう三十年以上前の自分に戻って絶叫です。貴公子はいつまで経っても貴公子なんです!!

映像化するということもあってか、最近のツアーのセットリストとだいぶ変わっていて、最新作からのみならず、この数年の曲をバランスよく配しており「Come Undone」「Last Night In The City」「Only In Dreams」「Love Voodoo」と続いていきましたが、「Last Night In The City」の時、機材のトラブルで音が途絶えてしまったのですが、サイモンが「ごめん!今夜は収録があるので、もう一度やり直させて。1個の値段で2個買えるみたいな事だと思ってよね。」と頭からやり直し。なんだか本当に得した気分でした。

サイモンの妙なダンスは相変わらず健在でありながらも、以前よりもキレが増しておりかっこいいフロントマンでした。

ジョンは年歳を重ねてもやはり絵になる貴公子で、ベースを弾く姿にはもう惚れ惚れしちゃいます。

相変わらずおすましなニック。後方のキーボードからバンドサウンドの要として総括しています。

自分のアイドル、ロジャーは今もドラムセットに埋もれて黙々と上目使いでリズムを刻み続けており、やはり自分にとってはアイドルのままでした。

ここで「もう長い間の付き合いのこの人を紹介しよう!」というサイモンの紹介でステージに再び登場したのはナイル・ロジャース。まさかここ日本で同じステージに立つ姿を見られるだなんて想像すらしなかった光景です。そしてサイモンが「誰かさん、誕生日だったよね?」とナイルの元に寄り、運ばれてきたケーキと共に「さぁみんなで歌おうぜ!」と前日誕生日だったナイルを「ハッピーバースデー」でお祝いです。

ナイルとの共演ならもちろん「Notorious」と、最新作での共作ナンバー「Pressure Off」です。シャカシャカというナイルのギターのカッティングがグルーヴィーなノリを織りなし、変な表現ですが「うわぁぁぁ!本物だ!今夜はオリジナルだ!」と大興奮。「Pressure Off」でとてつもない量のピンクと白の紙吹雪が噴出してさらに場を盛り上げてくれました。

ナイルがステージを降りると同時に流れ始めたイントロは…え?…まさか!?よく漫画で興奮した登場人物の頭のてっぺんで火山が噴火するっていうのがありますが、まさにあの状態になったのは、その曲がアルバム「Rio」に収められている飛びっきり大好きなナンバー「Hold Back The Rain」だったからなのです。それもスクリーンには80年代の画像がコラージュされ映し出されたからもうたまりません!今回セットインするとは微塵も考えていなかったので鼻血モノでした。

「Paper Gods」からの「Face For Today」を挟み、サイモンが語りかけます。「次の曲は僕にとってとても意味のある曲で、言ってみれば生き残る術についての曲なんだ。日本に来て核廃絶を求める流れを強く感じでいるのだけど、これは核戦争をやめようという曲でもあり、どんどん危険が蔓延してきている今の世の中を平和で安全な世界にするのは僕達みんなの務めであり、この曲を世界の平和と安全に捧げます。」という曲紹介で始まったのは、93年にリリースされ、起死回生の大ヒットとなった名曲「Ordinary World」です。そんな彼らの想いが込められたこの美しいナンバーに応えるかのように、気付くと八角形の武道館はスマホのライトに溢れており、胸がいっぱいになるような空間となりました。

次は2004年のシングルヒット「 (Reach Up for the) Sunrise 」だったのですが、ここで再び鼻血モノだったのが、後半部にスクリーンに太陽のグラフィックから一転満月の画像が映し出されたかと思うと、これまたメチャクチャ大好きな「New Moon on Monday」のサビの部分がインサートされたのです。時間にすると数十秒間なのですが至福の時間でした。

ここからエンディングに向けて一気に上げていきます。先ずは印象的なPVが繰り返し流されたMTVから火が点いて遅まきながら82年にアメリカでもようやくブレイクするきっかけとなった「Hungry Like the Wolf」です。イントロのカウントと笑い声が始まると体力温存していたかのようなお客さんたちも、この曲にはもう明日の仕事の事など考えていられないかのように飛んで跳ねて歌って叫んでと、みんなタガが外れたかのように思い思いのスタイルで盛り上がりました。

続いてグランドマスター・フラッシュの曲を95年にカヴァーしてヒットさせた「White Lines (Don't Don't Do It)」。このリズムにはじっとしてなんかいられません。みんなでFreeze! Rock!のコール&レスポンスしながら踊り狂いました。

そして大幅にアレンジされていて最初はなんだろうと思っていたら、カメラのモータードライブ連写音でわかりました!そう「Girls on Film」です!「グラビアの美少女」です!!81年リリースの3枚目のシングルだから、もう36年も前の曲なのに今でもこの曲やられたら大興奮です。途中メンバー紹介を交えつつラストのこの曲で、もう自分は出し尽くした感がありました。アンコールは別腹ですが。

アンコールの手拍子をしながらも一旦着席して、水を飲み呼吸を整えます。ステージに戻ってきてくれたメンバーたちの背後のスクリーンには宇宙の美しい映像が映し出され、興奮を抑えてくれているかのように「Paper Gods」のラストを飾る「The Universe Alone 」がワンコーラス静かに歌われ、そこから繋がったのはこれも待ちに待っていたイントロ「Save A Prayer」です。サイモンが「歌詞を知っている人は一緒に歌って!知らなかったらスマホのライトを振って!」と語りかけたのですが、もちろんみんな歌いながらスマホを点灯です。長いキャリアでたくさんの聴きたい曲があり、今回もあとから思い返して「あの曲やってない」というものがたくさんありましたが、やはりこの曲は外せないナンバーです。

「Save A Prayer」の創り出した美しい時の余韻に酔いしれていたらスクリーンに浮かび上がったおねえさんの顔のイラスト。そうラストを飾るのは「Rio」です!途中たくさんの巨大な風船がアリーナに向けて放たれ客席を飛び回り、さらにそれに加えてたくさんの色の紙吹雪が噴出して、武道館はまさにカーニヴァル会場の様相です。そんな中での「Rio」はもうメンバーも自分も年齢なんて関係なく、いくつであろうがDURAN DURANと自分という初めて彼らのライヴを見た時と何も変わってはいない関係であり、それがとても嬉しい感覚でした。

演奏が終わりステージ前方に並んで挨拶をするメンバーに、自分も含めておじさん、おばさんたちが、それぞれお気に入りのメンバーの名前を絶叫しながら手を振っていました。これこそ「何も変わっていない」証しであり、すごい事だと思うのですよ。30年以上経てば、みんな生活から社会的な責任までいろんな物を背負って日々を過ごしながら、そんな中今夜武道館にやって来て、サイモーン!ジョーーーンっ!ロジャーァァァァ!!ニーーーック!って叫んでいるのですから。わからない人にはわかってもらえない感覚なのでしょうがね。ミーハー上等!

DURAN DURANの嬉しいところは形態が変わりつつも継続してきている事なのです。今回も「Paper Gods」という素晴らしいアルバムを発表してのツアーで、いわゆる「なつかしの人たち」ではない、現在進行形のバンドであり、新しい曲、そして想い入れたっぷり詰まった昔の曲をバランスよく配置してくれた今夜のセットに大満足でした。

最後にとてもプライヴェートな話にはなりますが、妻と自分との出会いのきっかけはDURAN DURANでした。お互いに離れた土地で、別の時間で育って来たのですがDURAN DURANのファンだという1点を通して接点ができ現在に至っています。今夜武道館のアリーナで、こうして出会うきっかけとなり、その後もファンを続けている彼らのライヴを一緒に並んで、笑顔で肩組んでスマホのライトを振り、歌い叫びながら見ているという時間の流れにとてつもない幸せな気持ちとなった事は、忘備録としてのライヴレポートだけに記しておきたいと思います。

■ SETLIST ■

= CHIC featuring NILE RODGERS =

Everybody Dance

Dance, Dance, Dance (Yowsah, Yowsah, Yowsah)

I Want Your Love

I'm Coming Out

-Upside Down

-He's the Greatest Dancer

-We Are Family

-Like A Virgin

Get Lucky

Let's Dance

Le Freak

Good Times

= DURAN DURAN =

Paper Gods

The Wild Boys

I Don't Want Your Love

A View To A Kill

Come Undone

Last Night In The City

Only In Dreams

Love Voodoo

Notorious

Pressure Off

Hold Back The Rain

Face For Today

Ordinary World

(Reach Up for the) Sunrise / New Moon on Monday

Hungry Like the Wolf

White Lines (Don't Don't Do It)

Girls on Film

-encore-

The Universe Alone / Save A Prayer

Rio

Posted by Ken2 at

23:59

│Comments(0)